| 分布地区: | 东北地区 | 华北地区 | 西北地区 | 华中地区 | 西南地区 | 华东地区 | 华南地区 | 国外 | |||||||||||||||

| 类型: | 病害 | 虫害 | 草害 | ||||||||||||||||||||

| 病害性质: | 侵染性病害 | 非侵染性病害 | |||||||||||||||||||||

| 病害性质: | 贮藏类 | 食叶类 | 刺吸式口器类 | 钻蛀类及穗期发生型 | 地下及苗期发生型 | ||||||||||||||||||

| 病害性质: | 萝藦科 | 酢浆草科 | 鸭跖草科 | 伞形科 | 桑科 | 石竹科 | 大戟科 | 十字花科 | 莎草科 | 禾本科 | 旋花科 | 车前科 | 茜草科 | 锦葵科 | 茄科 | 蔷薇科 | 菊科 | 马齿苋科 | 苋科 | 木贼科 | 蓼科 | 藜科 | 其他 |

| 危害器官: | 穗部 | 叶部 | 茎部 | 根部 | 系统性危害 |

玉米褐条霜霉病菌(Sclerophthora rayssiae Kenneth, Kaltin et Wahl var. zeae Payaket Renfro)属于藻菌界(Chromista),卵菌门(Oomycota),卵菌纲(Oomycetes),霜霉目(Peronosporales),霜霉科(Peronosporaceae),指疫霉属(Sclerophthora)。

孢囊梗短小,小于 5 μm,由气孔下的菌丝伸出,能形成 2~6个孢子囊;孢子囊无色,卵圆至圆柱形,顶部有镜片状孔口,脱落,有一小柄,大小(29 μm~66.5 μm) X (18.5 μm~26 μm);孢子囊萌发时产生4~8个透明、球形的游动孢子,直径7.5 um~11 μm。藏器分散产生在叶肉中,近球形,壁薄,无色至淡黄色,直径 33 μm~44.5 μm,每个藏卵器附有1~2个侧生的雄器;卵孢子中等大小,球形至近球形,光滑而发亮,与藏卵器壁愈合,直径 29.5 μm ~ 37 μm。

发病初期,植株叶片病斑狭长,颜色为黄色或褪绿色,长度不等,宽为 3 mm~7 mm。随病情加重受叶脉限制,病斑边缘明显,随后病斑变红紫色,使病叶似日灼状。在空气相对湿度大时,病斑背面密布淡灰色霜霉状物,即病菌的孢囊梗与孢子囊。苗期发病,植株因叶片受害造成矮缩,节间缩短,但病株不发生畸形,病苗受害严重时死亡,造成田间缺苗断垄;抽花时发病,会使籽粒发育受阻、种子不饱满,重者植株提前死亡。

主要分布在亚洲的印度大部分地区、巴基斯坦、尼泊尔、缅甸、锡金、不丹、泰国等亚热带地区。该病在我国无分布,但分布区与我国广泛接壤。病菌卵孢子在土壤病残体中至少可存活三年,卵孢子萌发产生孢子囊并释放出游动孢子成为主要的初侵染源。病菌菌丝也可以在野生寄主马唐Digitaria sanguinalis上存活,产生的孢子囊为另一种侵染源。初侵染完成后,在玉米叶片病斑上形成的大量孢子囊成为再侵染源。病原孢子可依靠风雨传播。

加强海关检疫检查,严防该病原菌在我国大面积传播。

[1]GB/T 33121-2016, 玉米褐条霜霉病菌检疫鉴定方法[S].

[2] 王圆,吴品珊,陈克等.指疫霉属及所引致的玉米霜霉病[J].植物检疫,1995(05):285-288.

[3] Sharma, R.C., Leon, C.D., Payak, M.M., Diseases of maize in South and South-East Asia: problems and progress, Crop Protection, Volume 12, Issue 6, 1993, Pages 414-422.

[4] Putnam, M. L. 2007. Brown stripe downy mildew (Sclerophthora rayssiae var. zeae) of maize. Plant Health Progress doi:10.1094/PHP-2007-1108-01-DG.

豚草(Ambrosia artemisiifolia L.)隶属于菊科(Asteraceae)豚草属(Ambrosia),又名普通豚草、美洲艾、艾叶破布草。

豚草为一年生草本。主根直,无根茎;茎直立,植株高20 cm~180 cm,有时可达250 cm;多分枝,茎上有细沟及白毛,粗糙;单叶,下部叶对生,二回羽状深裂,裂片狭小,长圆形至倒披针形,全缘,有明显的中脉。上面深绿色,被细短伏毛或近无毛,背面灰绿色,被密短糙毛;上部叶常互生,无柄,羽状分裂;羽状叶裂片的前端稍钝,叶质较窄,卵圆形至广卵圆形或椭圆形,长5 cm~10 cm。头状花序小,单性;雄头状花序生于上部,具短梗,下垂,在枝端密集成总状花序,约5朵~20朵,直径约4.0 mm~5.0mm,雄头状花序的总宽半球状或碟形,总片结合无边缘具波状圆齿,稍被短糙毛,花托具刚毛状托片,花冠淡黄色;雌头状花序无花序梗,在雄头花序下面或在下部叶腋单生,或2个~3个密集成团状,有1个无被能育的花,总闭合,具结合的总片,倒形或状长圆形,长4.0 mm~5.0 mm,宽约20 mm,顶端有围裹花柱的圆锥状嘴部。总苞倒卵形或卵状长圆形,长2.0 mm~4.0 mm,直径为1.6 mm~2.4 mm,表面浅灰褐色黄褐色至褐色,有时带黑褐色的斑,有网状纹;顶端中央有一圆锥形的长喙,总苞上部周围有4个~6个刺棘状突起,长0.1 mm~0.5 mm,突起下方沿总苞表面下延成隆起的纵肋;总苞一室内含瘦果一粒。瘦果不开裂,无冠毛,倒卵形,黄褐色、褐色至棕褐色,表面较光滑,内含种子一粒。种子灰白色、淡黄色或黄白色,倒卵形,表面有稀少的纵脉纹。种子无胚乳,胚大,直生。

图1 豚草的形态特征(中国植物图像库,2023)

1. 叶片;2. 花序;3. 瘦果

豚草的危害主要体现在人类健康、农牧业生产以及生态环境3个方面。

1.对人体健康的危害

豚草花粉是一种常见的致敏原,花粉中存在大量的水溶性蛋白质,在人体内可迅速释放,导致人们出现过敏性鼻炎、皮炎和哮喘,进而引发肺气肿、支气管痉挛和心脏病,甚至严重时造成心力衰竭死亡。豚草花粉感染后患者会年年复发,且病症逐年加重,给患者的行动和生活带去不便和困扰。

2.对农业及畜牧业的危害

豚草生命力极其旺盛,根部体系发达,可混杂于小麦、玉米、大豆、水稻和大麻等中耕作物和禾谷类作物中,一旦侵入农田,就会争夺农作物的水分、矿质营养、光照和生存空间。其耗水能力相当于2倍农作物,同时其消耗肥料的能力与农作物相当,相同条件下大量吸收土壤中的氮和磷,造成土质营养缺乏,作物生长发育迟缓,严重时造成农作物枯萎死亡甚至绝产绝收。另外,豚草混生于作物还会带来大豆害虫、甘蓝菌核病和向日葵叶斑病的传播。此外豚草对畜牧业也有很大的影响,牛羊误食可使产出的乳品质量下降,甚至死亡。

3.对生态环境的损害

相比其他有害杂草,豚草的生态侵略性更强,更容易在一定区域内形成单一群落,造成当地植被结构的破坏,影响生态稳定。豚草产生的化感物质会对周围的杂草、农作物或者其他植物的生长发育进行制约,使相邻植物生存受到压迫。这些化感物质常常通过双重化感效应影响农作物生长,具体为低浓度促进、高浓度抑制。如果豚草实现了压倒性生长,就可以在短时间内形成种群优势,造成周围植株的相继死亡,使整个生物链受到创伤,最终严重破坏生态系统的自我修复功能。

豚草起源于北美,生长遍布世界40多个国家和地区,是全球范围内公认的恶性杂草,在中国普遍出现于南方省份。豚草于1935年在中国杭州被发现,20世纪50年代入境我国北方。截至目前,豚草已经侵入了北京、江西、江苏、湖北、河南、天津、广东、山东、福建、湖南、安徽、贵州、新疆及东北三省等地。

(一)强化植物检疫

豚草是我国进口植物检疫对象,是对农牧业生产有严重危害的恶性杂草。为防止其随进口粮传播、扩散,保护我国农牧业生产安全,根据《中华人民共和国进出口动植物检疫条例》,凡从国外进口的粮食或引进种子,要严格检疫,检测到混有豚草的种子严格限制准入,应集中处理并销毁,杜绝传播。检疫部门需对含有豚草进口粮的运输、装卸、储存及除害处理过程进行严格监管,定期对可能被污染的场所进行疫情监测及调查,在疫情发生区采取定人、定点、定期的监测措施,重点调查铁路、公路沿线、沿河两岸及农田田埂、沟渠等,一经发现,当即封锁、铲除,防止扩散蔓延。粮食部门要认真做好含豚草进口粮的除害处理工作,有条件的港口,要在口岸就地处理,必须运往内地处理的,要集中在有条件的地点进行。在运输、装卸、储存和加工处理过程中,各有关部门要采取严密措施,防止其撒漏和扩散,未经除害处理的进口原粮及其下脚料、地脚粮严禁出售、外调或随便遗弃。

(二)物理防治

豚草发生数量少、面积小,危害等级为一般入侵和局部入侵时,宜采取物理防除。物理防除具有效果持久、不反复的优点,但需要投入大量的人力和物力。豚草最佳防治时间为开花结籽之前,采用反复拔除、割除、铲除等方法杜绝豚草种子的产生,这样既能避免开花散粉引起过敏症状,又可减轻豚草的再次发生和危害。

(三)化学防治

化学防除作为各地普遍应用的有效防除方法,针对路边、铁路旁、废墟等远离农田的豚草进行防治,具有防除范围广、成本低、见效快的优点。我国目前常用的除草剂有迈士通、使它隆、阔早枯和草甘膦等。但化学防除也存在短板,一方面豚草种子存在休眠机制,所以往往无法根除而再次萌发。另一方面,长期大量的使用化学药品,不仅造成环境污染、生态平衡破坏,而且容易产生抗药性植株,同时加大了防治难度。因此,豚草的化学防除首要考虑选择作用高效、针对性强和低残留污染的除草剂。

(四)生物防治

生物防治的核心是利用特异性天敌昆虫或病原微生物将侵入地的豚草种群密度控制在合理范围内,防止继续扩散和危害的方法。生物防治措施具有可靠、安全和可持续的优点,是有害生物综合防治策略的具体表现。对豚草进行生物防治主要体现为运用天敌昆虫和植物病原菌防治。目前天敌昆虫应用较为普遍的是豚草卷蛾(Epiblema strrenuana)和豚草条纹叶甲(Zygogramma suturalis),植物病原菌防治的研究起步较晚,如从自然感染的豚草植株中曾分离出一种婆罗门白锈菌(Abugo tragopogonis),该菌能有效地控制豚草数量。

(五)植物替代

植物替代法是利用人工培养的经济价值植物与入侵植物对抗竞争,掠夺入侵植物营养资源,挤压入侵植物生存空间,从而达到抑制蔓延、减少扩散和取代生长的目的。该方法具有节约资源、涵养水源、改良土质、增大土地利用率和提高环境质量的优点。目前筛选出的替代植株有紫花苜蓿(Medicago sativa)、黑麦草(Loium perenne)、紫穗槐(Amorpha fruticosa)和草地早熟禾(Poa pratensis)等。

丁世强, 付开赟, 丁新华, 何江, 吐尔逊·阿合买提, 张国良, 付卫东, 文俊, 加马力丁·吾拉扎汗, 郭文超. 2021. 普通豚草防控药剂筛选[J]. 生物安全学报, 30(2): 126-131.

刘玉春. 2012. 豚草的主要危害与防控措施[J]. 湖南农业科学, (24): 75-77.

袁梦琦, 王梅芳, 李黎明, 檀婷婷, 兰雪涵, 杜凤国. 2021. 干旱胁迫对豚草种子萌发及幼根生长的影响[J]. 植物检疫, 35(6): 27-32.

周忠实, 王韧, 万方浩. 2021. 邱式邦院士在恶性入侵杂草豚草治理上的学术贡献——纪念邱式邦院士诞辰 110 周年[J]. 中国生物防治学报, 37(4): 636.

Chen KW, Marusciac L, Tamas PT, Valenta R, Panaitescu C. 2018. Ragweed pollen allergy: Burden, characteristics, and management of an imported allergen source in Europe [J]. International Archives of Allergy and Immunology, 176(3-4): 163-180.

Hartmann H. 1980. Damage to common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) caused by the white rust fungus (Albugo tragopogi) [J]. Weed Science, 28(6): 632-635.

Milakovic I, Fiedler K, Karrer G. 2014. Management of roadside populations of invasive Ambrosia artemisiifolia by mowing [J]. Weed Research, 54(3): 256-264.

Runswick S, Mitchell T, Davies P, Robinson C, Garrod DR. 2007. Pollen proteolytic enzymes degrade tight junctions [J]. Respirology, 12(6): 834-842.

Sucur J, Konstantinovic B, Crnkovic M, Bursic V, Samardzic N, Malencic D, Prvulovic D, Popov M, Vukovic G. 2021. Chemical composition of Ambrosia trifida L. and its allelopathic influence on crops [J]. Plants (Basel), 10(10): 2222.

Zhao W, Liu T, Liu Y, Wang H, Wang R, Ma Q, Dong H, Bi X. 2021. The significance of biomass allocation to population growth of the invasive species Ambrosia artemisiifolia and Ambrosia trifida with different densities [J]. BMC Ecology and Evolution, 21(1): 17.

隶属于节肢动物门(Arthropoda)、昆虫纲(Insecta)、啮虫目(Psocoptera)、书虱科(Liposcelididae)、书虱属(Liposcelis)

啮书虱主要形态特征包括:(1)成虫:小眼多于5个,环节型腹部,前胸腹板后半部具有)一对刚毛,无PNS(前胸背板侧叶突上除SI外的端部平截的长刚毛)。对于雌成虫,体色深褐色,尤其是头部。体长大于1.1 mm (雄成虫体长通常比雌成虫短)。头部由脊线分割而成的锤形区域分布有典型的中等大小瘤突。SI(前胸背板肩毛)短,周围分布有2-3根小毛。腹部第九节腹侧缘毛(Mv9)分化较弱,Md10 (第10节背侧缘刚毛)和Mv10 (第10节腹侧缘刚毛)分化良好,D毛(着生在腹部第10节中央位置的毛分)化良好,Se(肛上板最长的一对刚毛)呈圆筒形。(2)4龄若虫:前胸部有2 ~ 3根前刚毛和1对侧后刚毛,中胸腹板靠近前缘具4 ~ 6根刚毛。复眼5 ~ 7个小眼(其中5个区分度较好,其他区分度一般)。头部的刚毛的长度短于复眼之间的距离。具中型(长度大于10![]() m ,小于20

m ,小于20 ![]() m)SI,无PNS,前胸背板外侧叶除SI外仅具小毛( 2-7 )。M8刚毛未分化,两侧各有1根(腹侧) ,M9刚毛分化良好,M10刚毛(大于60

m)SI,无PNS,前胸背板外侧叶除SI外仅具小毛( 2-7 )。M8刚毛未分化,两侧各有1根(腹侧) ,M9刚毛分化良好,M10刚毛(大于60 ![]() m)和D刚毛分化良好。

m)和D刚毛分化良好。

未见文献有细致描述,啮书虱主要以若虫和成虫在玉米、小麦等储藏物中取食为害。

啮书虱目前在澳大利亚、奥地利、亚速尔群岛、白俄罗斯、比利时、加拿大、智利、中国、塞浦路斯、捷克、斯洛伐克、法国、德国、匈牙利、日本、卢森堡公国、美国、瑞典等国家和地区有分布。2020在中国吉林省玉米储藏库采集到活体昆虫,这是啮书虱在中国首次报道。

混凝土筒仓内,50℃热处理处理6h,啮书虱死亡率达到100%,且死亡率与粮食深度无关。

李法圣 . 2002. 中国虫齿目志. 北京: 科学出版社, pp. 77-80

李志红. 中国虱啮属(Psocoptera: Liposcelididae)昆虫分类学研究. 北京: 北京农业大学, 1994

Johnson KP, Smith VS & Hopkins HH. Psocodea Species File Online. Version 5.0/5.0. [2023. 5. 24]. http://Psocodea.SpeciesFile.org

Cui JX, Su Y, Feng SQ, Wei P, Liu XY, Li ZH. Morphological and molecular identification of Liposcelis corrodens (Heymons, 1909) (Psocodea: Liposcelididae) as the first record from China. Journal of Stored Products Research, 2020, 87(1)

Kucerová Z, Li ZH, Hromádková J. Morphology of nymphs of common stored-product psocids (Psocoptera, Liposcelididae). Journal of Stored Products Research, 2009, 45(1), 54-60

Kucerová, Z. Stored product psocids (Psocoptera): External morphology of eggs. European Journal of Entomology. 2002, 99(4): 497-503

Opit GP, Arthur FH, Bonjour EL, Jones CL, Phillips TW. Efficacy of Heat Treatment for Disinfestation of Concrete Grain Silos, Journal of Economic Entomology, 2011, 104(4): 1415–1422

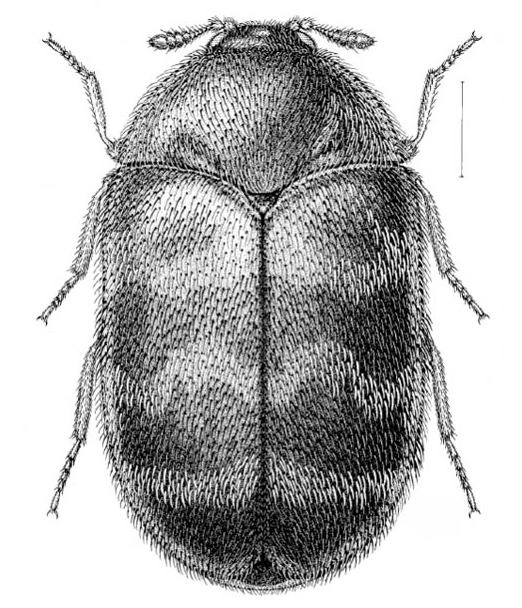

隶属于节肢动物门(Arthropoda)、昆虫纲(Insecta)、鞘翅目(Coleoptera)、皮蠹科(Dermestidae)、斑皮蠹属(Trogoderma)

谷斑皮蠹各虫态主要形态特征包括:①成虫。雄虫体长2.1~2.8 mm,雌虫体长2.4~3.6 mm,椭圆形。虫体背部黑色,有光泽,少数个体仅鞘翅肩部、端部以及有时沿鞘翅缝处带红褐色触角及足暗褐色,腹面黑色。虫体背面披被半倒伏状褐色、淡黄色和白色毛,腹面披被较细的暗褐色毛。前胸背板淡色毛分布于两侧的坡面上,形成大的毛斑,白色毛在前胸背板后侧角和基部中央与小盾片相对处尤为明显。前胸腹板后突向后渐细,中肋在多数个体明显,几乎纵贯后突全长。雌、雄虫触角窝长为宽的倍,几伸达前胸基部,触角窝前缘稍有凸,后缘在雄虫为刀刃状,在雌虫后缘两端较低平窝底光亮,具少数不规则刻点雌体或纵纹雄体。中足基节窝和后足基节窝分别向后向外发出脊纹。第一围阳茎背片前端中央区域骨化弱,端部的缘毛在中部间断或连续阳基侧叶宽,末端弯曲,阳茎桥稍呈弧形。②幼虫。上内唇感觉环中有乳突4个,幼虫触角第二节无刚毛,第八腹节上有明显前脊沟,幼虫背板呈黑色或具深色斑,去毛后背部体色可明显分为前后两段;上内唇中刚毛上端有明显“V”或“W”形沟纹,中侧刚毛较宽短,一般长宽比小于4。

成虫不取食,幼虫为害似谷斑皮蠹和花斑皮蠹,但黑斑皮蠢幼虫尤为喜食脱水饼类如棉籽饼、菜籽饼、豆饼;其次是油籽类,如花生米、大豆。如果上述两类食物均同时存在时,幼虫则取食前者,而弃之后者。幼虫对谷类、麸皮、山芋干等食物亦为喜食。如果食物缺乏时幼虫可食自己的蜕皮壳、麻类、麻粗织品、棉絮等来充饥和维持生命。幼虫为害谷物时除直接取食外,还有粉碎谷物的习性,因此谷物一旦受害,就会造成较大的损失。

黑斑皮蠹分布于欧洲、墨西哥、美国、加拿大。国内分布于黑龙江、内蒙古、河北、山东、江苏、四川、新疆。

鉴于目前黑斑皮蠢在我国分布未广,还未形成一定规模和程度较大的危害,我们应该加强检疫,严防其扩散蔓延,以保护我国的农业生产及迅速发展起来的农产品进出口贸易。

张生芳, 刘永平, 武增强. 中国储藏物甲虫(皮蠹科:斑皮蠹属). 中国农业科技出版社, 1998 (09) : 155~157.

张生芳, 刘海峰, 管维. 8种重要斑皮蠹属幼虫的鉴别. 植物检疫, 2007, 21(05):284~286

张生芳, 樊新华, 高渊, 詹国辉. 储藏物甲虫. 北京:科学出版社, 2016.

张生芳,刘永平.黑斑皮蠹的形态特征及仓储物中发现的斑皮蠹属害虫.粮食储藏,1985(03):1-4.

王开湘.黑斑皮蠹的生活习性.植物检疫,1985(02):61.

王新国.谷斑皮蠹和黑斑皮蠹幼虫形态比较.植物检疫,2009,23(01):18-20+63.

腐烂茎线虫(Ditylenchus destructor Thorne)属于线虫门(Nematoda)、侧尾腺口纲(Secernentea)、垫刃目(Tylenchida)、垫刃总科(Tylenchoidea)、茎线虫属(Ditylenchus)

形态特征:腐烂茎线虫又名马铃薯腐烂茎线虫,其雌虫和雄虫均呈线形,具有典型的垫刃型食道。雄虫体长为0.63 ~ 1.35 mm,交合伞仅延伸至尾长的3/4处,不达尾尖;雄虫稍微粗大,体长0.69 ~ 1.89 mm,单卵巢,卵母细胞1行或2行排列,不成轴状排列,阴门在虫体后部,有一后阴子宫囊。雌虫和雄虫的尾端都很尖细,侧线6条。

腐烂茎线虫又名马铃薯腐烂茎线虫,其雌虫和雄虫均呈线形,具有典型的垫刃型食道。雄虫体长为0.63 ~ 1.35 mm,交合伞仅延伸至尾长的3/4处,不达尾尖;雄虫稍微粗大,体长0.69 ~ 1.89 mm,单卵巢,卵母细胞1行或2行排列,不成轴状排列,阴门在虫体后部,有一后阴子宫囊。雌虫和雄虫的尾端都很尖细,侧线6条。

腐烂茎线虫属迁移性内寄生线虫,寄主范围很广,主要为害甘薯、马铃薯等块根类作物的地下部分,或洋葱、大蒜等鳞球茎类作物,地上部位危害较少。可引起茎的矮化、增厚和分叉,引起叶的卷曲和失绿。线虫通过寄主的匍匐茎或块茎的皮孔和薯眼进入,早期的症状是表皮下面有一小的白色斑点,去皮后肉眼可见。此后随着侵染部位的扩大,融合成淡褐色病变,病变部位含有干的颗粒状组织,在表皮下可见。随着侵染的发展,组织变干、皱缩、表皮龟裂、变薄。内部组织逐渐变黑,通常有真菌、细菌、螨类等其他生物的次生侵染,该线虫则在病组织和健康组织交界处聚集。有病的块茎在贮藏期皱缩,表现干腐症状。

腐烂茎线虫仅可在土壤中作短距离移动,不能远距离自然传播,灌溉水也可携带线虫在田间传播。主要随被污染了的植物材料及其他寄主植物的种子、植物组织和地下器官(球茎、鳞茎、根茎等)作远距离传播、扩散,受该线虫污染了的土壤是另一传播途径。一般发病地块减产20% ~ 30%,严重地块甚至绝收。目前,该线虫为我国进境植物检疫性有害生物和全国农业植物检疫性有害生物。其在荷兰、英国、日本、加拿大、美国、澳大利亚等多个国家均有分布,在我国吉林、河北、河南、山东、安徽、陕西等地均有分布。

加强海关检疫检查,防止在我国大面积扩散;建立无病留种地,清洁田园、合理轮作倒茬,高温闷棚、土壤深翻曝晒;使用杀线虫剂,化学防治线虫。

[1]中华人民共和国北京出入境检验检疫局,中华人民共和国深圳出入境检验检疫局. GB/T 29577-2013, 腐烂茎线虫检疫鉴定方法[S].

[2]姜培,冯晓东,王晓亮等.近年来我国腐烂茎线虫为害与防控形势[J].中国植保导刊,2020,40(07):87-90.

[3]许志刚,胡白石. 普通植物病理学[M]. 北京:高等教育出版社,2021.

[4]杨艺炜,王家哲,常青等.腐烂茎线虫综合防治研究进展[J].现代农业科技,2020(04):115-117.

玉米褪绿矮缩病毒maize chlorotic dwarf virus,MCDV

MCMV的病毒颗粒直径为28nm~30nm的二十面球体,无包膜,由3种不同的衣壳蛋白亚基CP1、CP2和CP3(大小分别为31、23和22 kD)包裹基因组RNA组成。

MCDV的侵染可导致玉米出现矮化、叶片红化或黄化、叶缘和叶脉褪绿、叶片扭曲并开裂症状。在发病早期,幼小叶片的叶轮处表现褪绿的病状,被害叶不卷曲,在叶上的二级脉和三级脉之间褪绿条纹明显,叶片黄化或变红,节间中度至严重矮化。还可导致石茅出现轻度脉明症。

玉米褪绿矮缩病毒最早发现于1969年在美国俄亥俄州南部,继而蔓延至美国的墨西哥州、印第安纳州、宾夕法尼亚州、密苏里州、马里兰州等五个州,均造成了较大的经济损失,发现时被认为是美国玉米病害的第二大流行病毒。目前MCDV在其他国家和地区尚未见到它的发生报道。

加强口岸病毒检测力度,对来源于疫区的玉米进行重点查验,并加强国内相关病毒适生区的疫情监测,以便及时控制检疫性病毒的传入和流行。同时,还需强化病毒快速检测方法的研究与开发,结合血清学方法及体外核酸扩增技术,建立快速、准确、灵敏且结果可视化的现场/田间检测体系,开发可以同时检测多种病毒的试剂盒/试纸条。在此基础上,还可以结合NGS技术建立高通量的病原物检测平台,提升病毒及其他病原物的检出效率。

[1] GB/T 35271-2017, 玉米褪绿矮缩病毒检疫鉴定方法[S].

[2] 田逸英,亓芳芳,焦志远,周涛,范在丰.四种中国检疫性玉米病毒的研究进展[J].植物保护学报,2022,49(05):1299-1312.

[3] Stewart L R, Jarugul S, Zhao Y, et al. Identification of a maize chlorotic dwarf virus silencing suppressor protein [J]. VIROLOGY, 2017, 504: 88-95.

[4] Gordon D T, Nault L R. involvement of maize chlorotic dwarf virus and other agents in stunting diseases of zea-mays in united-states [J]. PHYTOPATHOLOGY, 1977, 67(1): 27-36.

[5] Stewart L R, Willman M, Marty D, et al. Critical residues for proteolysis activity of maize chlorotic dwarf virus (MCDV) 3C-like protease and comparison of activity of orthologous waikavirus proteases [J]. Virology, 2022, 567.

植物界 被子植物门 双子叶植物纲 菊目 菊科 飞蓬属

一年蓬别名千层蓬、治疟草,原产地也为北美。为一年或两年生草本,株高30~100 cm,上部有分枝,叶呈卵形。头状花序,外围2层舌状雌花,白色或淡蓝色,中央的两性花管状,黄色。果实为披针形瘦果。不同地域来源的一年蓬在植株形态上也呈现出差异,表现在株高、基分支数和根分布等方面。花期6-9月。一年蓬能对环境有着较强的适应能力,即使是石壁也能生长。繁殖能力极强,种子产量大,单株可产1~5万粒种子,又因其种子带毛的特征,极易随风传播。一年蓬全株可入药,在药学上研究较多。

1、农业防治

可通过不同时期的翻耕,将一年蓬种子深埋,减少一年蓬的危害。在高海拔 1 000 m,刈割能够严重推迟一年蓬的物候性,阻碍一年蓬的繁殖生长,刈割既是导致一年蓬入侵的原因,也是控制一年蓬入侵的有效办法,应掌握好刈割季节和刈割频率。在一年蓬开花前并且入侵植株不多的情况下,可以人工拔除。也可以进行替代种植,在发现有一年蓬生长的田间地头,种植其他作物,能够有效地挤走一年蓬。在一年蓬正处于结实期并且入侵植株不多的情况下,可以先剪去其果实,用袋子包好,以避免一年蓬大量种子落粒,再采取人工拔除的方式。

2、化学防治

当一年蓬入侵密度比较大时,使用恶草灵、果尔、草甘膦等除草剂能够很好地控制路边、荒废地区和潮湿林地中的一年蓬。

3、强化植物检疫

应严格检疫有害植物种子和种苗,对有害植物种子和种苗要进行严格检疫。同时掌握各国恶性杂草的危害情况。广泛宣传外来植物危害性 积极倡导广大公民重视和认识外来入侵植物的危害性,积极倡导大家在田间或野外发现该物种时立即铲除。

[1]王瑞,王印政,万方浩. 外来入侵植物一年蓬在中国的时空扩散动态及其潜在分布区预测[J]. 生态学杂志,2010,29(6):1068-1074.

[2]范建军,乙杨敏,朱珣之. 入侵杂草一年蓬研究进展[J]. 杂草学报,2020,38(2):1-8. DOI:10.19588/j.issn.1003-935X.2020.02.001.

[3] 黄丽娜. 一年蓬的生药学鉴别研究[J]. 浙江中医杂志,2011,46(10):763-765. DOI:10.3969/j.issn.0411-8421.2011.10.050

[4]芦站根,周文杰,时丽冉等. 3种外来植物入侵的风险性评估研究及防治对策[J].安徽农业科学,2007(12):3587+3611.DOI:10.13989/j.cnki.0517-6611.2007.12.072.

[5] 张建,王朝晖. 外来有害植物一年蓬生物学特性及危害的调查研究[J]. 农业科技通讯,2009(6):105-106. DOI:10.3969/j.issn.1000-6400.2009.06.047.

[6] CABI. Solanum carolinens. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.50510. 2021

[7] Pacanoski, Z. (2017). Current situation with invasive Erigeron annuus (l.) Pers. (daisy fleabane) in the Republic of Macedonia. EPPO Bulletin, 47(1), 118-124. DOI:10.1111/epp.12368.

褐拟谷盗,学名:Tribolium destructor Uyttenboogaart,异名:Aphanotus destructor,英文名:false black floor beetle,隶属于鞘翅目(Coleoptera)拟步甲科(Tenebrionidae)拟谷盗属(Tribolium)

褐拟谷盗成虫体长4.5-5.7 mm,多数体长5 mm以上。表皮暗红褐色至黑色,附肢颜色较淡,头部在复眼上方有隆脊,触角11节,棒5节。鞘翅两侧近平行,第1、第2行间大部分扁平。雄虫前足腿节腹面基部1/4 处无凹窝和毛刷,阳基侧突向端部方向均匀收狭。褐拟谷盗是拟谷盗属中体型较大的一种,前足基部之间的结构与赤拟谷盗(Tribolium castaneum)相似,相较于杂拟谷盗(Tribolium confusum),其复眼前方头的侧缘向外突出呈圆弧形,且前胸背板最宽处位于中央。褐拟谷盗幼虫体长11 mm,头宽1.1 mm,触角第1节不及第2节的一半,尾须细长。

图1. 褐拟谷盗:成虫(A)、幼虫(B)

(https://beetleidentifications.com/destructive-flour-beetle/)

褐拟谷盗是典型的仓储害虫,成虫和幼虫均可取食为害仓储粮食,粮食受害后产生难闻气味,并呈现明显损害痕迹。主要为害对象包括面粉、麦麸、燕麦片、粗粉、葵花籽、苜蓿粉、谷物、家禽饲料、混合饲料和动物产品等,重点为害谷物和面粉。

巴黎博物馆藏有1850年的来自埃塞俄比亚的褐拟谷盗标本,推测褐拟谷盗最早可能起源于埃塞俄比亚。在欧洲,1927年褐拟谷盗在德国被首次记录,Uyttenboogaart在 1934年首次将其命名为Tribolium destructor,此后有关褐拟谷盗的记录在瑞典、阿根廷、荷兰、法国、英国等国家均被报道。

目前褐拟谷盗已在世界广泛分布,但更多分布在北欧国家。分布的国家有瑞典、挪威、丹麦、荷兰、德国、英国、法国、意大利、阿尔巴尼亚、奥地利、保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、西班牙、以色列、沙特阿拉伯、印度、埃塞俄比亚、加拿大、美国、阿根廷、澳大利亚等。目前虽尚未传入我国,但已被海关口岸多次截获。

植物检疫:2007年至今,我国农业部、国家质检总局将褐拟谷盗列入正式发布实施的《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。依据我国的实际情况, 根据动植物检疫法及实施条例的有关规定, 制定褐拟谷盗更为有效的检疫鉴定方法, 严格控制从褐拟谷盗发生地进口调运农产品, 特别是谷物、大豆等粮食及其产品, 降低有害生物传入的风险;实施严格的产地检疫、入境检疫、调运检疫及跟踪检疫, 禁止携带褐拟谷盗的农产品进境和运出疫区。在口岸一旦截获褐拟谷盗, 要立即实施严格的检疫处理措施;加强对褐拟谷盗的检疫处理技术研究, 利用各种技术手段提高防治效果;强化口岸一线的疫情监测工作, 建立健全疫情监测网络, 及时掌握口岸截获状况, 以便对其实施针对性检疫。

陈乃中. 中国进境植物检疫性有害生物-昆虫卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009:158-161

陆苗,徐刘平,李健等.褐拟谷盗传入我国的风险分析及管理对策[J].生物安全学报,2014,23(03):185-190.

张生芳, 周玉香. 拟谷盗属重要种的分布、寄主及鉴别[J]. 植物检疫, 2002, 16(6):349-351

张生芳. 储藏物甲虫[M]. 北京: 科学出版社, 2016:319-320

赵养昌. 中国经济昆虫志-第四册-鞘翅目 拟步行虫科[M]. 北京: 科学出版社, 1963:54-55

Hinton H E. A Synopsis of the Genus Tribolium Macleay, with some Remarks on the Evolution of its Species-groups (Coleoptera, Tenebrionidae)[J]. Bulletin of Entomological Research, 1948,39(1):13-55

Denux O, Zagatti P. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5[J]. BioRisk, 2010, 4(1):315-406

Reynolds J M. The biology of Tribolium destructor Uytt. I. Some effects of fertilization and food factors on fecundity and fertility[J]. Annals of Applied Biology, 1944,31(2):132-142

Ikin B, Roach A, Rees D, Banks J. Pest risk analysis of a proposal for the importation of feed grain maize (Zea mays) from the USA[DB/OL]. (1999-03)[2021-05-17] https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/ba/memos/1999/plant/TWGP_1.pdf

Rees D. Insects of Stored Grain: A Pocket Reference. second edition[M]. Csiro Publishing, 2007:55

植物界 被子植物门 双子叶植物纲 菊目 菊科 飞蓬属

春飞蓬又名费城飞蓬和春一年蓬,是飞蓬属的又一种入侵植物。其形态高度多样化,种下又包含多个分类群。适宜在低温、中生或湿性环境,不耐盐碱,具有一定的抗旱能力。原产北美,我国最早出现于长江下游,现广泛分布于江苏、浙江、上海等省份,全球范围内主要分布在北美洲、欧洲及亚欧大陆。成株高30~90厘米,具分枝,叶互生,叶缘具齿,被硬毛,呈卵形,基生叶具柄,中上部叶基部渐狭无柄。具有菊科典型的头状花序,排成伞房或圆锥状花序,舌状花白色略带粉红色,管状花两性,黄色。其形态高度多样化,种下又包含多个分类群。花期3~5月。

1、农业防治

防除春飞蓬应尽量避免其种子的传播,在花期之前对其防除,花期之后应谨慎对其进行人工或机械铲除,以防残余花蕾在适宜条件下成熟而成为“二次扩散源”。

2、化学防治

采用草甘膦等有效的除草剂,喷洒到春飞蓬的叶面上。

3、强化植物检疫

目前,春飞蓬虽然在我国的发生还是局部的,但其潜在入侵范围广大,存在较大的潜在危害性,应该引起足够重视,采取适当的检疫检验措施防止春飞蓬入侵。对于已经入侵的地区,应当及时防除,防止蔓延。

[1] 王辉, 赵睿, 黄陆军等. 入侵植物春飞蓬的生物检定与化学成分初探[J]. 山东科学,2016,29(1):21-24,32. DOI:10.3976/j.issn.1002-4026.2016.01.004.

[2] 朱莉莉, 郭水良. 浙江境内的新外来入侵植物——春一年蓬[J]. 杂草科学,2010(4):62-63. DOI:10.3969/j.issn.1003-935X.2010.04.022.

[3] 王勇. 外来植物春一年蓬入侵生物学研究[D]. 上海:上海师范大学,2008. DOI:10.7666/d.y1313193.

[4] 张颖, 李君, 林蔚等. 基于最大熵生态位元模型的入侵杂草春飞蓬在中国潜在分布区的预测[J]. 应用生态学报,2011,22(11):2970-2976.DOI:10.13287/j.1001-9332.2011.0415.

[5] CABI. Erigeron philadelphicus (Philadelphia fleabane). https://doi.org/10.1079/cabicompendium.114203

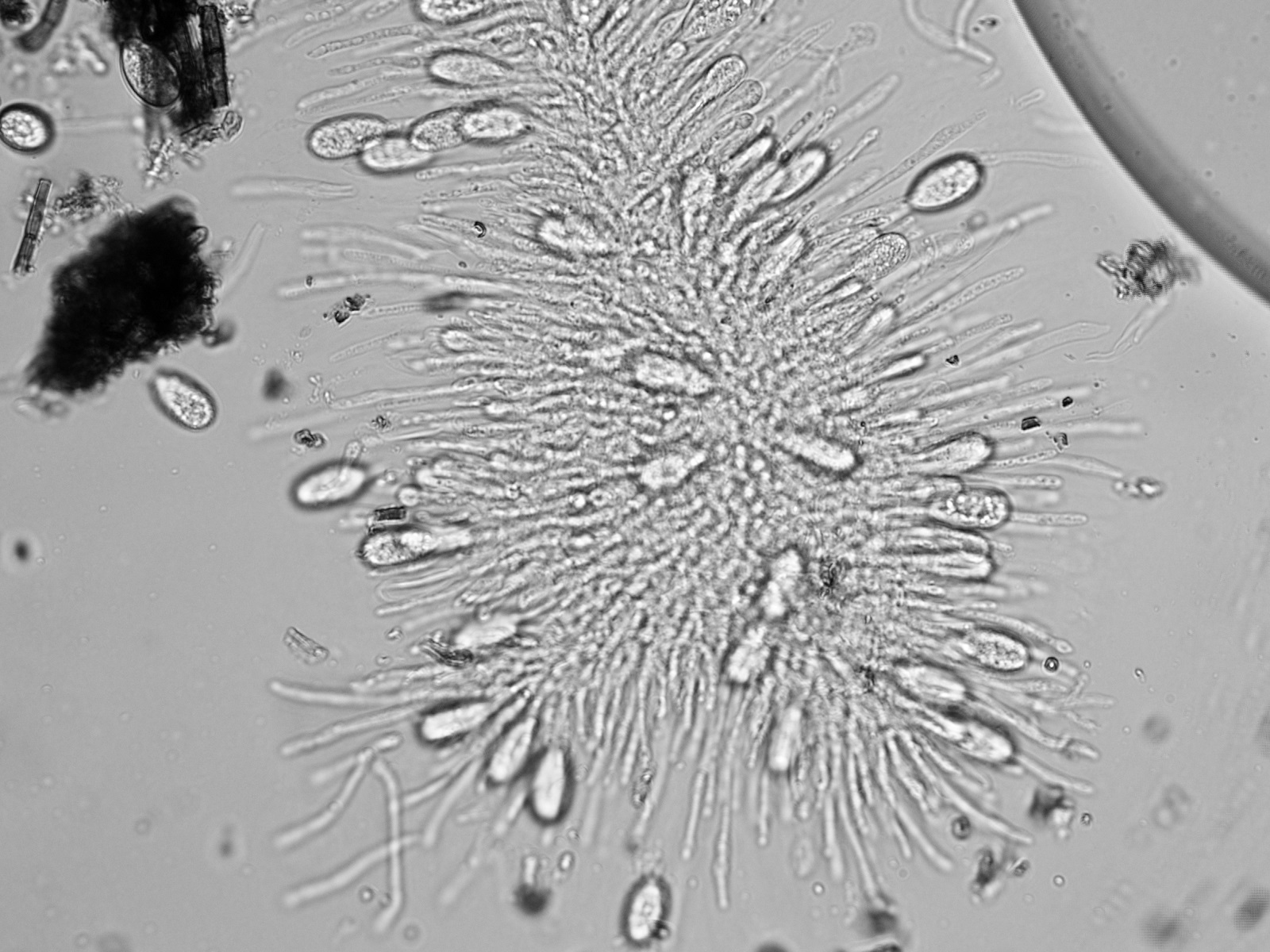

为温和镰孢(Fusarium temperatum)

菌丝白色絮状,随时间变为粉白色,培养基背面颜色由无色到橘黄色,再到深紫色;小型分生孢子透明,卵形或椭圆形,大小(2.81-7.05)μm×(0.42-1.98)μm,以假头状着生于分生孢子梗上;大型分生孢子透明,镰刀型,有1-4个隔膜,孢子大小(17.71-49.48)μm×(3.15-5.77)μm;无厚垣孢子。

病原菌侵染后引起玉米籽粒腐烂,呈褐色,表面覆盖白色或紫色霉层,与拟轮枝镰孢穗腐病类似,发病籽粒在果穗上比较分散。病原菌也可侵染花丝和苞叶,被侵染的花丝和苞叶发生褐变,在花丝和苞叶表面覆盖白色或紫色霉层。

在比利时、塞尔维亚、美国、阿根廷、德国和法国等国家均有报道,在我国的贵州省、湖北省、甘肃省、吉林省、内蒙古和黑龙江省均有该病害的发生。

在我国尚未见关于该病害防治方面的研究。

为可可毛色二孢(Lasiodiplodia theobromae)。

菌落初期为灰白色,逐渐转为灰褐色至灰黑色,绒毛状至绒毡状。早期的菌丝是透明和无隔膜的,成熟菌丝有不规则分枝,具隔膜。菌落背面由墨绿色变为黑色。生长后期菌落上可形成球形、黑褐色的分生孢子器。分生孢子间有透明、圆柱形、具隔膜的侧丝;分生孢子初期无色、单孢、椭圆形,基部平截, 端部钝圆,壁薄,大小18.41 μm×8.20 μm。成熟后为深褐色至黑色、双孢,壁加厚,表面有纵纹,大小24.73 μm×15.19 μm。

轻度感染的籽粒顶端表皮呈现白色或放射性白色条纹,重度感染时籽粒发黑霉变,部分籽粒种皮开裂,胚乳或整个种子内部呈黑灰色;湿度大时,在病部表面和籽粒间隙可见灰黑色霉层;病原菌也可侵染穗轴使穗轴呈炭黑色或灰黑色;病原菌也可侵染玉米苞叶。

于2015年在海南省乐东黎族自治县玉米南繁基地首次发现,并于次年在三亚市崖州区南滨农场再次发现。

为非洲哈茨木霉(Trichoderma afroharzianum)

在培养条件下病原菌白色菌丝生长迅速,产生分生孢子后菌落由白色变为绿色,分生孢子球形,无色或绿色,(2.5~4.5)μm×(2.0~4.0)μm。

发病较轻时,在籽粒间或籽粒与穗轴间覆有白色或绿色霉层;发病较重时,整个果穗的苞叶表面、籽粒表面、籽粒间和穗轴内部均覆有大量白色或绿色霉层,发病籽粒松动易脱落。当苞叶和籽粒间湿度较大时,常导致籽粒发芽。

在我国各玉米产区均有发生,其中南方发生较为普遍。在降雨多的年份或湿度大的地区发生病重。

只能依靠品种抗性,发病后无有效挽救措施。合理密植,保证良好的通风条件可减轻病害的发生。

© Copyright 2019 All Rights Reserved 上海交通大学玉米病虫草害防治技术数据库