| 分布地区: | 东北地区 | 华北地区 | 西北地区 | 华中地区 | 西南地区 | 华东地区 | 华南地区 | 国外 | |||||||||||||||

| 类型: | 病害 | 虫害 | 草害 | ||||||||||||||||||||

| 病害性质: | 侵染性病害 | 非侵染性病害 | |||||||||||||||||||||

| 病害性质: | 贮藏类 | 食叶类 | 刺吸式口器类 | 钻蛀类及穗期发生型 | 地下及苗期发生型 | ||||||||||||||||||

| 病害性质: | 萝藦科 | 酢浆草科 | 鸭跖草科 | 伞形科 | 桑科 | 石竹科 | 大戟科 | 十字花科 | 莎草科 | 禾本科 | 旋花科 | 车前科 | 茜草科 | 锦葵科 | 茄科 | 蔷薇科 | 菊科 | 马齿苋科 | 苋科 | 木贼科 | 蓼科 | 藜科 | 其他 |

| 危害器官: | 穗部 | 叶部 | 茎部 | 根部 | 系统性危害 |

棉铃虫 Helicoverpa armigera (Hübner) 属鳞翅目夜蛾科。

幼虫体色变异较大,由淡绿色之黑紫色,以绿色及红褐色为主。老熟幼虫体长40~50毫米,头黄褐色,背线明显,呈深色纵线,气门白色。腹部第五至七节的背面和腹面7~8排半圆形刻点。

幼虫取食叶面成孔洞或缺刻状,有时咬断心叶,造成枯心。叶上虫孔和玉米螟为害状相似,但孔粗大,边缘不整齐,常见粒状粪便。幼虫可转株危害。为害果穗除造成直接产量损失外,还可加重穗腐病发生。

1年3~7代,以蛹在土中越冬。6月下旬至7月为害玉米心叶。8月下旬至9月上旬为害玉米穗。成虫对黑光灯趋性强,卵散产在叶片、叶鞘和花丝上。

苗期棉铃虫防治的最佳时期为三龄前,以化学防治为主,种子包衣防治效果不显著。 ① 三龄前叶面喷洒2.5%氯氟氰菊酯乳油2000倍液、5%高效氯氰菊酯乳油1500倍液等化学农药。② 6月下旬在玉米心叶中撒施杀虫颗粒剂,药剂及使用方法同玉米螟。 ③ 人工释放中红侧沟茧蜂。

黏虫 Mythimna seperata(Walker)属鳞翅目夜蛾科。

老熟幼虫体长36~40毫米,体色黄褐色到墨绿色。头部红褐色,头盖有网纹,额扁,头部有棕黑色“八”字纹。背中线白色较细,两边为黑西线,亚背线红褐色

三龄后咬食叶片成缺刻状,或吃光心叶,形成无心苗;五至六龄达暴食期,能将幼苗地上部全部吃光,或将整株叶片吃掉只剩叶脉,造成严重减产,甚至绝收。也可为害果穗。

1年2~8代,为迁飞性害虫,在北纬33°以北地区不能越冬,长江以南以幼虫和蛹在稻桩、杂草、麦田表土下等处越冬。翌年春天羽化,迁飞至北方为害,成虫有趋光性和趋化性。幼虫畏光,白天潜伏在心叶或土缝中,傍晚爬到植株上为害,幼虫常成群迁移到附近地块为害。

主要采用化学药剂喷雾防治的方法,在早晨或傍晚粘虫在页面上活动时,喷洒速效性强的药剂。 ① 用4.5%高效氯氰菊酯乳油1000~1500倍液、48%毒死蜱1000倍液、3%啶虫脒乳油1500~2000倍液等杀虫剂喷雾防治。 ② 麦茬地要在玉米出苗前用化学药剂杀灭地面和麦茬上的害虫。 ③ 利用糖醋液、黑光灯或杨树枝把等诱杀成虫,压低虫口基数。

甜菜夜蛾 [ Spodoptera exigua (Hiibner) ] 属鳞翅目夜蛾科。

老熟幼虫提倡22~27毫米,体色由绿色至黑褐色,背线有或无。腹部气门下线为明显的黄白色纵带,有时带粉红色,不玩到臀足上。各节气门后上方有圆形白斑。

初孵幼虫聚集为害,取食叶肉,剩余白色表皮;四龄后食量增大,玉米叶片被咬成不规则的孔洞和缺刻状,严重时可吃光叶肉仅留叶脉,残余叶片成网状挂在叶脉上。

1年4~7代,以蛹在土中或老熟幼虫在杂草上及土缝中越冬。成虫有趋光性。幼虫三龄前集体为害,昼伏夜出,有假死性。在田间呈点片状发生。

该虫体表面蜡质层较厚且体表光滑,排泄效应快,抗药性强,要及早防治,将害虫消灭在三龄前。 ① 在早晨或傍晚用50%辛硫磷乳油1000倍液、5%高效氯氰菊酯乳油1000倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液等杀虫剂喷雾防治三龄以下幼虫。 ② 对三龄以上的幼虫,用20%虫酰肼1000~1500倍液喷雾。 ③ 采用频振式杀虫灯或黑光灯诱杀成虫。

桃蛀螟 [ Dichocrocis punctiferalis (Guenée) ] 属鳞翅目草螟科。

老熟幼虫体长22~25毫米,背部体色多变,浅灰到暗红色,腹部多为淡绿色。头暗褐,臀板灰褐。各节毛片明显,灰褐至黑褐色。卵初为乳白色,渐变为橘黄色,孵化前为红褐色。

主要蛀食玉米雌穗,也可蛀茎,遇风常倒折。初孵幼虫从雌穗上不钻入后,蛀食或啃食籽粒和穗轴,造成直接产量损失。钻蛀穗柄常导致果穗瘦小,籽粒不饱满。蛀孔口堆积颗粒状的粪屑,一个果穗上常有多头桃蛀螟为害,也可能与玉米螟混合为害,严重时整个果穗被蛀食,没有产量,还可引起穗腐病。

1年2~5代,以老熟幼虫在寄主的秸秆或树皮缝隙中做茧越冬,翌年化蛹羽化,世代重叠严重。成虫有趋光性、趋化性。卵多单粒散产在穗上部叶片、花丝及周围的苞叶上。

目前没有简单有效的防治方法。 ① 秸秆粉碎还田,消灭越冬幼虫。 ②用频振式杀虫灯、黑光灯、糖醋液、性诱剂诱杀成虫,减低田间落卵量。 ③ 玉米大喇叭口期在心叶内撒施颗粒剂,颗粒剂配制和使用方法见心叶期玉米螟防治。

高粱条螟 Chilo sacchariphagus Bojer 属鳞翅目草螟科。

异名:Proceras venosatum Walker,Diatraea venosatum Walker

又名:条螟、甘蔗条螟、蔗茎禾草螟、斑点条螟、高粱钻心虫

卵:卵产成块状,双行“人”字形排列,淡黄白色,1个卵块平均有卵14粒,卵粒扁平椭圆。

幼虫:共5个龄期。老熟幼虫体长20-30毫米,初乳白色,上生淡红褐色斑连成条纹,后变为淡黄色。幼虫有夏、冬两型,夏型腹部各节背面具4个黑褐色斑点,上具刚毛,排成正方形;冬型幼虫黑褐色斑点消失,体背有紫褐色纵线4条,腹部纯白色。

蛹:体长11-19毫米,红褐色,腹部背面第5-7节前缘有明显的弯月形小隆起纹,尾节末端有2个小突起。

成虫:体长9-17毫米,下唇须向前伸出;体及前翅灰黄色。翅面有许多黑褐色纵条,顶角特别尖锐,中室有1小黑点,外缘有多个小黑点排成1列;后翅白色。

高粱条螟的卵块 (收集自必应图片搜索)

高粱条螟冬型幼虫 (河北省农林科学院 石洁提供)

高粱条螟夏型幼虫 (河北省农林科学院 石洁提供)

高粱条螟的蛹 (收集自必应图片搜索)

高粱条螟的成虫 (收集自必应图片搜索)

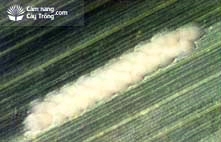

初孵化幼虫在玉米心叶内咬食叶肉,被害部只剩表皮;3龄后,幼虫蛀入心叶、茎或雌穗轴内取食,,带心叶展开后课件网状或不规则小孔;若幼苗生长点受损则呈枯心状;被害茎秆内常有多头幼虫聚集蛀食,遇风易折,蛀孔上部茎叶常呈紫红色;为害穗轴造成茎腐病的发生。

初孵化幼虫危害叶片情况 (河北省农林科学院 石洁提供)

幼虫钻蛀茎秆情况 (河北省农林科学院 石洁提供)

幼虫钻蛀穗部情况 (河北省农林科学院 石洁提供)

1年发生2-5代。华北地区1年2代,华南地区1年4-5代。 以老熟幼虫在玉米秸秆、穗轴或叶鞘中越冬,翌年化蛹羽化。成虫昼伏夜出,有趋光性、群集性。卵多产在玉米叶背的中脉附近。一般田间湿度较高对其发生有利。

在我国东北、华北、华南、华东等地均有分布。寄主范围较广,主要有甘蔗,高粱、玉米、粟、薏米和麻。在南方主要危害甘蔗,在北方主要危害玉米、高粱和粟。

玉米秸秆粉碎腐熟后再还田可以有效杀死秸秆内越冬幼虫,降低越冬虫源的基数。

利用性诱剂或灯光诱杀越冬代成虫。

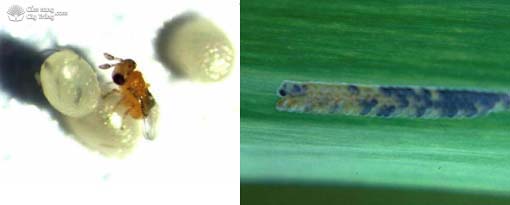

在条螟的卵期释放赤眼蜂2-3次,每亩释放1-2万头。或使用苏云金杆菌和白僵菌撒施于心叶内或喷雾;白僵菌每亩20g拌河沙2.5kg,撒施于心叶。

化学防治方法:

1.用14%毒死蜱颗粒剂、3%丁硫克百威颗粒剂每株1-2g,或者用辛硫磷颗粒剂每株2g,或者用50%辛硫磷乳油按1:100配成毒土撒入心叶,每株2g。

2.用20%氯虫苯甲酰胺5000倍液或者3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂2500倍喷雾,心叶期注意将药液喷到心叶丛中,穗期喷到花丝和果穗上。

赤眼蜂寄生的高粱条螟卵 (收集自必应图片搜索)

大螟 [ Sesamia inferens (Walker) ] 属凌迟木夜蛾科。

老熟幼虫体长30毫米,体型较粗壮,头红褐色或暗褐色,头部背面淡紫红色;体节上有疣状突起,其上着生短毛。

苗期叶片被害成孔洞或生长点受损形成枯心苗,植株矮化,甚至枯死。叶鞘被害后常干枯。玉米心叶期被害常被取食成孔洞缺刻状,有多头幼虫在同一茎秆内取食,导致植株弱小,生长发育不良,甚至枯死。蛀食果穗、穗轴、茎秆和雄穗柄,造成茎秆折断和果穗腐烂。有转株危害。

1年3~7代,以幼虫在寄主残体内越冬,次年春天化蛹,成虫昼伏夜出,越冬代成虫多选择5~7叶玉米苗基部第二、三叶鞘内侧产卵,初孵幼虫群集在幼苗叶鞘内取食,二龄后蛀入茎内取食。

①清除秸秆、消灭越冬幼虫。 ② 撒施颗粒剂于心叶内,颗粒剂配制和使用方法见心叶期玉米螟防治。 ③ 用50%杀螟硫磷乳油1000倍液、25%氰戊·辛硫磷乳油1000~1500倍液喷雾,注意喷到基部叶鞘内。

半翅目,蝽科。

雄虫体长8~9mm,雌虫9~10mm。头部黑色,前端呈小缺刻状。前胸背板、小盾片及前翅的爪片、革片暗黄色。后足胫节中部黄褐色,身体其余部分黑色。前胸背板中央有一条淡黄褐色的细纵线。前胸背板前角尖长而略弯,指向前方,其侧角伸出体外,端部略向下弯。小盾片末端远离腹末,两基角各有一小黄斑点。体壁上密布黑点刻,其上着 生细毛。由于成虫体表密被短毛,田间采到的成虫常粘满泥土,呈黑褐色。雌虫腹末钝圆,雄虫则有一对向后伸出的突起。

寄主于玉米,小麦,旱稻。若虫和成虫在玉米茎基部和根部刺吸汁液,2-5叶玉米苗被害后,心叶萎蔫,叶片变黄,植株枯死,5-10叶期被害,叶片出现排孔,生长点受刺激,新叶卷曲,色浓,皱缩,纵裂,植株矮化,扭曲,分蘖丛生,呈畸形而无收,拔节后玉米被害较轻。

1年生1-2代,以成虫,若虫在玉米根部,茎基部,杂草下,松土中越冬,或在麦地取食,春季气温回升开始活动,成虫,若虫多在土表内玉米基部生活,怕光,雌虫产卵于表土土块下,每卵块5-10粒,第一代卵盛期在5月,第二代在8月,卵期5-12天,若虫期41-100天,成虫期60-250天。

雌成虫体长3~4.2mm,宽1.4~2.1mm,扁平长椭圆形,两侧缘近于平行,红褐色,全体覆白色蜡粉。眼椭圆形发达。触角8节,末节长于其余各节。喙短。雄成虫小,深黄褐色,3对单眼紫褐色。触角10节。口器退化。胸足发达。二龄若虫体表现白蜡粉,触角7节。雄蛹长形略扁,黄褐色。触角、足、翅芽明显。茧长形,白色柔密,两侧近平行。

若虫群集于玉米的幼苗根节或叶鞘基部外侧周围吸食汁液。受害植株细弱矮小,叶片变黄,个别的出现黄绿相间的条纹,生长发育迟缓,严重的不能结实,甚至造成植株瘦弱枯死。

以卵和乱囊附着在田间的玉米茬和秸秆上越冬,1年三代,第一代在小麦上为害,第二代孵化时间为6月中旬,正好是玉米2~3叶期。不喜高温,早晚聚集在根茎部为害,炎热时躲避到较深的土壤中。

成虫。体长17~20毫米,翅展34毫米至40毫米。头部褐色或黑褐色。老熟幼虫体长28~35毫米。头部深棕色,胸部背面黑褐色,胸足淡棕色。腹部背面灰黄色,腹面稍白,毛片黑褐色。臀板黑褐色,后缘向上隆起,上面有5个向上弯曲的爪状突起,中央的一个突起最大,是与其他蛀茎夜蛾法幼虫的显著区别特征。

幼虫危害玉米苗,由近土表下的茎基部蛀入,向下取食心叶,蚕食茎髓,先使茎叶萎蔫,后全株枯死。有转株危害习性。

1年发生1代,以卵在杂草上越冬,翌年5月中旬孵化,6月上旬危害玉米,幼虫有相互残杀的习性,一般一株玉米仅有一头幼虫,成虫有趋光性,在田间杂草产卵。

成虫体长10 ~ 12毫米,翅展20毫米。雌虫体会略大于雄虫。头、胸、腹灰褐色。老熟幼虫体长20毫米左右,体色灰黄色,头部褐色。幼虫1.4~1.8厘米长,黄灰色或黑褐色,比较明显的特征是个体节有一个倒三角的深褐色斑纹,腹部背面有两条褐色背侧线,到胸节消失。蛹长10毫米左右,化蛹初期淡黄褐色,逐渐变为褐色,老熟幼虫入土做一丝质土茧包被内化蛹。

二点委夜蛾主要在玉米气生根处的土壤表层处危害玉米根部,咬断玉米地上茎杆或浅表层根,受危害的玉米田轻者玉米植株东倒西歪,重者造成缺苗断垄,玉米田中出现大面积空白地。幼虫主要咬食玉米茎基部,形成圆形或椭圆形孔洞,切断营养输送,造成地上部玉米心叶萎蔫枯死。在玉米苗较大(8 ~ 10叶期)的地块幼虫主要咬断玉米根部,包括气生根和主根,造成玉米倒伏,严重者枯死。

幼虫在6月下旬至7月上旬为害夏玉米。一般顺垄为害,有转株危害习性;有群居性,多头幼虫常聚集在一株上为害,可达8~10头;白天喜欢躲在玉米幼苗周围的岁麦秸下货2厘米的表土层危害玉米。

成虫体长约5mm,近椭圆形,桔红至深红色,有光泽。触角5节,复眼浅红色,1对单眼黄褐色,头顶前缘具1排短刺横列。前胸宽阔,小盾片为三角形,前翅基半部革质,端半部膜质,后翅膜质。前足腿节短,胫节略长,跗节黑褐色变为“爪钩”;中足腿节较粗壮,肠节似短棒状,外侧前缘具1排扫帚状毛刺;后足腿节粗壮。末龄若虫体长与成虫相近,头部、胸部、翅芽黄色至橙黄色,腹背具3条黄线,腹部白色。

成、若虫以口针刺吸寄主根部的营养。为害小麦时,4月中下旬开始显症,5月上中旬叶黄、秆枯、炸芒。提早半个月枯死,致穗小粒少,干粒重明显下降。为害高粱、玉米时,苗期出现苗青、株矮及青枯不结穗。

黄淮海地区一般2年发生1代,个别3年1代,以成虫或若虫在土中30一60cm深处越冬。世代不够整齐,有世代重叠现象。该虫有假死性,能分泌臭液,在土中交配,把卵散产在20—30cm潮湿土层里,产卵量数粒至百余粒。成虫于6—8月土温高于25℃或天气闷热的雨后或灌溉后,部分成虫出土晒太阳,身体稍干即可爬行或低飞。干旱年份发生为害重。

三点斑叶蝉 Zygina salina Mit 属于半翅目,叶蝉科。

体长3-15毫米。单眼2个,少数种类无单眼。后足胫节有棱脊,棱脊上有3-4列刺状毛。后足胫节刺毛列是叶蝉科的最显著的识别特征。大青叶蝉成虫体长7~10毫米。前翅绿色,边缘黄色,小绿叶蝉成虫体长3.3-3.7毫米,淡黄绿至绿色。前胸背板浅绿色,常具白色斑点。三点叶蝉成虫体长2.6~2.9毫,中胸盾片上有3个大小相等的椭圆形黑板,小盾片末端有一块黑板。

成虫和若虫在玉米茎和叶片上吸食为害,一般从下部叶片向上蔓延,叶片被吸食后出现针尖大白斑,严重时叶片发黄卷曲甚至枯死。

发生代数因种而异,以成虫在落叶、杂草上或以在寄主组织内的卵越冬。翌年气温升高孵化或活动,成虫活跃。

© Copyright 2019 All Rights Reserved 上海交通大学玉米病虫草害防治技术数据库