| 分布地区: | 东北地区 | 华北地区 | 西北地区 | 华中地区 | 西南地区 | 华东地区 | 华南地区 | 国外 | |||||||||||||||

| 类型: | 病害 | 虫害 | 草害 | ||||||||||||||||||||

| 病害性质: | 侵染性病害 | 非侵染性病害 | |||||||||||||||||||||

| 病害性质: | 贮藏类 | 食叶类 | 刺吸式口器类 | 钻蛀类及穗期发生型 | 地下及苗期发生型 | ||||||||||||||||||

| 病害性质: | 萝藦科 | 酢浆草科 | 鸭跖草科 | 伞形科 | 桑科 | 石竹科 | 大戟科 | 十字花科 | 莎草科 | 禾本科 | 旋花科 | 车前科 | 茜草科 | 锦葵科 | 茄科 | 蔷薇科 | 菊科 | 马齿苋科 | 苋科 | 木贼科 | 蓼科 | 藜科 | 其他 |

| 危害器官: | 穗部 | 叶部 | 茎部 | 根部 | 系统性危害 |

十一星根萤叶甲【英文名:spotted cucumber beetle或Southern corn rootworm,SCR;学名:Diabrotica undecimpunctata】隶属于昆虫纲(Insecta)、鞘翅目(Coleoptera)、叶甲科(Chrysomelidae)、萤叶甲亚科(Galerucinae)、根萤叶甲属(Diabrotica)。

十一星根萤叶甲具有D. u. howardi、D. u. undecimpunctata、D. u. tenella、D. u. duodecimnotata四个亚种,其中主要被关注的害虫为D. u. howardi、D. u. undecimpunctata两个亚种(庄鸣娟,2010)。D. u. howardi的成虫主要为害葫芦科植物,也可为害玉米等,喜食花,若没有花则更偏向为害葫芦科植物的叶子;幼虫主要以玉米根部为食,也可为害其他各种植物根部。D. u. undecimpunctata的成虫则对葫芦和玉米须表现出明显的偏好,幼虫偏好葫芦科植物,均以玉米作为宿主完成发育和繁殖(EPPO,2022)。

十一星根萤叶甲在北美洲大部分区域、欧洲斯洛文尼亚和瑞典、大洋洲关岛上具有记载分布,在我国尚无分布。自2007年起,其所在的根萤叶甲属被列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。

十一星根萤叶甲以成虫阶段越冬。成虫躲在林地的树叶和落叶下,不冬眠,只有气温在15-20 ℃左右时才会活动。SCR一般只在暖冬地区越冬,主要是美国南部各州和墨西哥。该虫每年从这些地区向北分散,在那里形成短暂的(非越冬)种群。越冬后,成虫在春天活跃,以各种开花杂草和农作物为食。它们很容易从一种寄主植物到另一种植物,包括野生寄主和近距离生长的寄主作物。雌虫从4月下旬到6月初偏好在粗糙有裂缝且潮湿的土壤中产卵,单头可产卵200 -1200 枚,靠近幼虫寄主植物的基部。卵孵化7-10 天。幼虫钻进寄主的根部进食2-4 周,度过三龄。在三龄后期,幼虫离开寄主植物,进入土壤,进入休眠或蛹期,大概6-8 天。化蛹发生在土壳中,持续6-12 天(EPPO,2022)。

EPPO (2022) Diabrotica barberi. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Available online. https://gd.eppo.int

French B W, Coates B S, Sappington T W. Inheritance of an extended diapause trait in the Northern corn rootworm, Diabrotica barberi (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of Applied Entomology, 2014, 138:213-221.

Roehrdanz R L . Multiplex polymerase chain reaction method for differentiating western and northern corn rootworm larvae (Coleoptera: Chrysomelidae).[J]. Journal of Economic Entomology, 2003,96(3):669-672.

庄鸣娟,高渊,陈云芳.1种检疫性有害生物——黄瓜点叶甲[J].西南林学院学报,2010,30(S1):91-92.

EPPO (2022) Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Available online. https://gd.eppo.int

EPPO (2022) Diabrotica undecimpunctata howardi. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Available online. https://gd.eppo.int

Lata D, Coates BS, Walden KKO, et al.. Genome size evolution in the beetle genus Diabrotica. G3-GENES GENOMES GENETICS, 2022,12(4). Doi:10.1093/g3journal/jkac052

巴氏根萤叶甲【英文名Northern corn rootworm,NCR;学名:Diabrotica barberi Smith & Lawrence】隶属于昆虫纲(Insecta)、鞘翅目(Coleoptera)、叶甲科(Chrysomelidae)、萤叶甲亚科(Galerucinae)、根萤叶甲属(Diabrotica),是一种重要的玉米害虫。

图2. 巴氏根萤叶甲:成虫(A)、卵(B)、幼虫(C)(EPPO,2022)

巴氏根萤叶甲各虫态主要形态特征包括:①成虫。体长4.8-5.6mm。头部基本颜色为黄色。触角丝状,前胸背板绿色或黄色,呈方形并深双瓣。小盾片黄色或黄褐色。鞘翅绿色,有时肩部和缝合的基部三分之一带琥珀色,有五个明显的波状沟,最明显的在肩胛后面并延伸到中间。鞘翅缘折绿,鞘翅缝合角圆,刻点状散且细。腹部黄色,边界橄榄色或绿色。跗节黑色,琥珀棕色或栗色。胫节二重色黄色,外缘具沥青色的或红砖色的线,或广泛变暗。腿节均匀黄色或橄榄赭色。②卵。白色的卵呈典型的卵形,长约0.6mm,宽约0.4mm。它们表面被多边形网络覆盖,每个多边形包含小坑。幼虫。幼虫长而圆柱形,向头部逐渐变细。身体是白色的,有相对较少的毛发或刺。头囊、胸板和肛板呈黄褐色。三对足呈褐色,末端有一个爪子。身体的后端有一个可伸缩的延伸或结节。

巴氏根萤叶甲幼虫寄主范围相当有限,只在禾本科植物上发育。玉米是唯一经常遭受幼虫为害的作物。值得注意的是,NCR的历史分布范围可能早于美国原住民和欧洲移民农民将玉米引入该地区。因此认为NCR原始寄主并非玉米,原始寄主目前仍未知。成虫可对玉米籽粒、玉米须和玉米穗组织造成为害。此外,成虫还以禾本科、菊科、豆科和葫芦科植物的花粉为食。

幼虫以玉米的根部为食,抑制植物从土壤中吸收水分和养分的能力,导致植物不稳定(倒伏),造成产量损失。因此,玉米根部的隧道是危害特征症状。成虫会破坏玉米须,干扰授粉,并取食发育中的玉米粒,从而造成额外的产量损失。

此外,巴氏根萤叶甲还能携带传播南瓜花叶病毒和玉米褪绿斑驳病毒。

图. 巴氏根萤叶甲危害玉米须(EPPO,2022)

巴氏根萤叶甲仅存在于新北区(Nearctic region),从未被引入另一个地区。它首先在科罗拉多州被发现为害玉米,此后传播到新北区中西部,东北部和东南部(EPPO,2022),在我国尚无分布。自2007年起,其所在的根萤叶甲属被列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。巴氏根萤叶甲每年只发生一代,卵期越冬,其种群内存在部分卵表现出滞育特征,导致卵越冬2年,有时甚至达到3-4年(French et al.,2014)。雌虫产卵一组25-31 粒,于春末夏初孵化。幼虫以玉米的根部为食度过三龄。在实验室研究中,从卵到成虫的发育可以在15-31.5 ℃范围内完成,野外孵化的发育阈值估计为10.2 ℃,需要865累积日度(基于10.2 ℃)。从土壤中钻出来后,成虫以玉米穗、玉米须和穗尖为食。当玉米开花时,田间的成虫数量达到高峰。随着玉米花结构的干枯,雌性巴氏根萤叶甲离开玉米田,逐渐取食杂草、草原牧草和其他作物的花。据研究,NCR的雌性和雄性平均寿命相似,在17.5 ℃时约为90 天,在30 ℃时约为42 天(EPPO,2022)。

植物检疫:2007年至今,其所在的根萤叶甲属被列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》②化学防治:自20世纪40年代以来,传统的杀虫剂已被用于管理,既可以在种植时施用于土壤,以减少幼虫对根的取食,也可以空中施用,以减少丝的取食,抑制成虫种群和产卵。农业防治:作物轮作。如玉米与大豆轮作。植物抗害性:可表达苏云金芽孢杆菌(Bt)衍生杀虫蛋白的转基因玉米。

EPPO (2022) Diabrotica barberi. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Available online. https://gd.eppo.int.

French B W, Coates B S, Sappington T W. Inheritance of an extended diapause trait in the Northern corn rootworm, Diabrotica barberi (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of Applied Entomology, 2014, 138:213-221.

红火蚁(Solenopsis invicta Buren),属于膜翅目Hymenoptera,蚁科Formicidae,切叶蚁亚科Myrmicinae,火蚁属Solenopsis。红火蚁成虫体色为橘红色,犹如火焰的颜色,人被其蜇伤后会出现火灼感,这是其中文名字的来源。其种名拉丁文为invicta,来源于古罗马帝国的宣传口号—不可征服的罗马(Roma invicta),意思是红火蚁就像古罗马帝国一样所向无敌,从其命名就足见其非同一般的威力。

1、蚁巢特征判断

红火蚁是完全地栖型蚁巢的蚂蚁种类,从宏观上观察红火蚁的蚁巢,是识别红火蚁的一个重要方法。

红火蚁成熟的蚁巢就是地上鼓起一个小土丘,高15~35cm,直径20 ~50cm (平均在25m以上),表面土壤颗粒细碎均匀,蚁丘内部中心部分蜂巢状多孔道结构。新形成的蚁巢要经过4~9个月的建造才能呈现出明显的小土丘。一般而言,红火蚁种群发展成熟前蚁丘外观都不明显,所以在野外如果我们观察到了小土丘状的蚁巢,说明这个蚁丘内的种群在此地已经定殖发展成熟。一旦不小心踩到了红火蚁蚁巢,就会有上万只红火蚁蜂拥而上攻击入侵者,野外活动或开展调查监测工作时要格外小心这种小土丘。蚁巢特征和蚂蚁的攻击性是我们在野外迅速识别红火蚁的重要方法。

2、个体形态特征识别

红火蚁是隶属膜翅目蚁科火蚁属的昆虫,整个生活史包括卵、幼虫、蛹和成虫4个阶段,卵、幼虫和蛹都是白色,有翅雌成虫红棕色到深棕色,有翅雄成虫黑褐色。

红火蚁是一种社会性昆虫,族群分工严密,成虫包括有蚁后、职蚁和雄蚁等。蚁后负责产卵,职蚁负责照顾蚁后、觅食、构筑与保卫蚁巢、清洁和抚育幼体的工作,占族群数量的绝大多数,又分为工蚁与兵蚁,因此如果有入侵和定殖,野外见到最多的就是工蚁和兵蚁。工蚁体长2.5~4mm,兵蚁体长6~7mm。

野外阳光下的工蚁为亮棕红色,胸腹部连接处有两个腹柄节,这是红火蚁区别于本地蚂蚁的重要特征。前腹柄节呈扁锥状,后腹柄节呈圆锥状,且后腹柄节略宽于前腹柄节,后腹柄节有横纹和刻点。红火蚁不同于本地蚂蚁的另一个特征就是红火蚁上颚发达,有3个大齿,本地蚂蚁的上颚只有1、2个大齿和多个小齿。另外,红火蚁触角10节,柄节(第2节)最长,鞭节端部2节膨大呈棒状,一般称其为锤节;唇基边缘凹陷,刚毛明显,中齿发达,约有侧齿的一半长。

常见蚂蚁的体色有黑、黄、棕、红等,而红火蚁的工蚁身体颜色呈棕红色或橘红色,在太阳光下呈鲜红色。红火蚁的蚁巢相较于普通蚂蚁,更为明显巨大,尤其是地上部分,成熟蚁巢呈明显蜂窝突出状。红火蚁习性凶猛、繁殖力强,具有生态位优势,入侵新的地区定殖后,往往在短时间内暴发,对农林业生产、人体健康、公共安全和生态环境等均可造成严重威胁危害,红火蚁的蚁巢受到干扰时,工蚁会迅速出巢攻击入侵者。野外一旦有树枝或其他生物触动红火蚁蚁巢,巢内的兵蚁及工蚁就会迅速外出、四处搜寻入侵者并不断叮咬、螫刺,表现出很强的攻击性。在蚁巢附近作业或玩耍不小心遭遇到红火蚁,红火蚁即会在接触人体皮肤后用发达的上颚钳住皮层,腹部末端的螯针连续多次蛰刺皮肤并蛀入毒液,所以被刺后有强烈的刺痛感和火灼感,其后被刺部位出现水泡,10h后形成脓包,过敏体质未及时得到救治可能会休克甚至死亡。红火蚁入侵农牧区后,也会攻击伤害猪、牛、羊等家畜,严重影响农业生产秩序和健康发展。红火蚁蚁巢的特点及主动攻击入侵者的行为,可以作为迅速判断是否为红火蚁的方法之一。

红火蚁原产于南美洲巴拉那河流域,现已扩散至美国、澳大利亚、马来西亚、中国等多个国家和地区,且美国是世界红火蚁扩散的主要源头。红火蚁习性凶猛、繁殖力强,具有生态位优势,入侵新的地区定殖后,往往在短时间内暴发,对农林业生产、人体健康、公共安全和生态环境等均可造成严重威胁危害,被世界自然保护联盟列为100种最具有破坏力的入侵生物之一,是最成功的和最具破坏性的入侵蚂蚁。2003年中国台湾、2004年大陆发现红火蚁危害,中国随即将红火蚁列为植物检疫性有害生物管理,纳入官方监测防控范围,开展了一系列治理措施。科学界、生产组织/机构也都高度重视红火蚁的危害,在疫情防控、科技研究等方面均作出了努力,取得了一系列进展。但是,随着全球贸易发展、国内物流繁荣、城镇绿化加速等因素,红火蚁疫情呈现老疫区面积扩大,新疫点不断增加的趋势。根据农业农村部发布的最新的《全国农业植物检疫性有害生物分布行政区名录》(农办农〔2022〕13号),截至2021年7月,红火蚁已入侵我国大陆12个省(市)(浙江省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、广东省、广西省、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省)、500多个县(市、区、旗)。红火蚁在玉米、水稻等农田,荔枝、龙眼等果园均有报告发生,还发生在草地、林地、城市公园、道路交通沿线、水库堤坝、垃圾填埋场、房屋建筑及重大工程设施周边等环境。

根据潜在适生区分析,红火蚁可以扩散至川西高原、陕西关中、陕西南部、河南北部、河北南部一线,我国25个省份都存在红火蚁入侵的风险。

1.毒饵诱杀

利用毒饵诱杀防治红火蚁,是由工蚁通过交哺作用将毒性成分传递到红火蚁种群,尤其是传递给蚁后,最终使整个蚁群死亡。多种不同有效成分的毒饵对红火蚁均有较好的杀灭作用,如多杀霉素饵剂、氟虫氰饵剂、茚虫威饵剂、多杀菌素饵剂、硫氟磺酰胺饵剂、氟蚁腙饵剂等。

2.灌巢处理

灌巢是灭杀红火蚁常用的防治手段,主要包括液氮灌注和沸水浇灌两种办法。液氮灌注的成本和专业性要求非常高,不适宜大众实践。沸水灌注就是挖开目标蚁巢,将沸水直接灌入蚁巢,水量要足,且要灌注到蚁巢的所有区域,连续多次处理,注意安全防护,避免红火蚁咬伤、沸水烫伤、或烫伤植物。适合红火蚁发生面积小、且实地不适宜施用化学药剂的情况下使用。也可以用4.5%高效氯氰菊酯乳油稀释液(25mL/L)灌巢,保证灌注到蚁巢的所有区域。

3.化学药剂触杀

药剂触杀是配合灌巢法使用的常用方法。选择上午气温低或者红火蚁活动弱的时间段开展防治,以活蚁巢为中心,将药剂如高效氯氰菊酯粉剂在蚁巢周围撒施一圈,形成封闭药剂圈,然后灌巢或者扰动巢穴,工蚁涌出后直接喷粉杀灭工蚁。

4.利用自然天敌

红火蚁也有自然天敌,如蜻蜓、小芽苞真菌、白僵菌和寄生蚤蝇等。南美果蝇(一种寄生性蚤蝇)可以在红火蚁体内产卵,幼虫孵化以后食用红火蚁的体内组织,造成红火蚁机体衰弱最终死亡。同时寄生蝇还可干扰觅食的工蚁,单只寄生蝇能造成百只工蚁的觅食行为受到干扰,从而降低蚁群的竞争力和扩张能力。黄蜻可在春季降雨后捕食婚飞的红火蚁蚁后。

[1]曾玲,陆永跃,何晓芳,张维球,梁广文.入侵中国大陆的红火蚁的鉴定及发生为害调查[J].昆虫知识,2005(02):144-148+230-231.

[2]杭行,方国斌,张凯雄,秦仙姣,刘会江,雷朝亮,刘元明,黄求应.红火蚁与其他3种蚂蚁形态比较及分子鉴定[J].植物检疫,2021,35(04):39-44.

[3]陈晓娟,余德才,边露.外来入侵物种红火蚁的危害及防控技术[J].四川农业科技,2022(09):44-46.

[4]吴志红,覃贵亮,邓铁军,王凯学,黄家善,陈景成.硫氟磺酰胺毒饵防治红火蚁的应用研究[J].中国植保导刊,2006(04):40-42.

[5]朱均权,赖沛茂,熊忠华,曾鑫年.多杀菌素饵剂防治红火蚁田间药效试验初报[J].广东农业科学,2006(08):63-64.

米虱(Booklice)又称书虱,体型微小(体长0.6-1.5 mm),隶属于啮虫目Psocoptera、书虱科Liposcelididae、书虱属Liposcelis。

目前全球已知127种,我国已报道27种;大部分种类生活于室内,嗜卷书虱 L. bostrychophila、嗜虫书虱 L. entomophila、小眼书虱 L. paeta、无色书虱 L. decolor、啮书虱 L. corrodens、皮氏书虱 L. pearmani、红书虱 L. rufa、三色书虱 L. tricolor、虚伪书虱 L. mendax和暗褐书虱L. brunnea 为常见仓储害虫;其中,暗褐书虱于1852年被定为书虱属模式种,1998年我国首次对其进行了报道。

直接取食危害粮食,其尸体、排泄物、蜕皮和身体碎片等均污染粮食,严重威胁储藏物的安全。书虱大量发生时,造成粮食水分增加、温度上升而导致发热霉变。此外,书虱可以携带、传播病原微生物,作为潜在致敏原导致人类产生皮肤过敏反应,严重危害人类健康。

Primers and visualization of LAMP: A rapid molecular identification method for Liposcelis entomophila (Enderlein) (Psocodea: Liposcelididae) (sciencedirectassets.com)

http://www.zwbhxb.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20220310&flag=1

沙漠蝗 Schistocerca gregaria 属蝗总科、斑腿蝗科、刺胸蝗亚科、沙漠蝗属,为暴发性、迁飞性和毁灭性害虫。

沙漠蝗雄虫体长45.8~55.3mm,雌虫体长50.7~61.0。虫形态近似雄虫,体型粗大,头顶短于前胸背板,略凹陷;复眼大,卵形;触角到达或超过前胸背板的后缘;前胸腹板突圆锥状,直或微后倾,背板沟前区在群居型甚缩狭,具小刻点,中隆线不明显,后缘呈宽圆形,而散居型沟前区略缩狭,具粗刻点,中隆线明显,后缘近90°,略圆;中胸腹板侧叶狭长,后角明显向内倾斜成锐角;侧叶间的中隔呈梯形,中隔的长度明显大于其最狭处;后胸腹板侧叶略分开或毗连;前、后翅狭长,明显超过后足股节的端部,长约为宽的5~5.5倍;后足股节细长,其长度为其宽度的5~5.6倍。后足胫节无外端刺,外缘具刺9~10个,内缘具刺10~11个

沙漠蝗的食性非常广,寄主超过300种植物,几乎涵盖草原上所有植物,包括草本植物和一些旱生小灌木。几乎所有的草原植物都是沙漠蝗的食物,只是偏好性不同,沙漠蝗取食植物具有很高的偏好性,蒺藜属和十字花科Schouwia属植物是沙漠蝗最偏好的食物种类。

沙漠蝗暴发扩散面积超过2800万平方千米,涉及65个国家,总扩散面积约占全球陆地表面积的20%,主要分布在北非、撒哈拉、非洲之角、阿拉伯半岛、西南亚等地区的沙漠化和灌木丛区域。2019—2020年沙漠蝗在非洲之角再次大规模发生,并在巴基斯坦和印度成灾,严重威胁着我国的边境生态安全。

我国并没有沙漠蝗的迁入成灾记录,但有零星沙漠蝗的发现和记载,如1956年在云南省西南部局部发生沙漠蝗,其他具体信息不详(蔡邦华, 1956);1974年在西藏自治区聂拉木县的樟木地区采集到1头散居型沙漠蝗雌性成虫(陈永林, 2002)。中国农业大学植物检疫与入侵生物学实验室与中国农业科学院植物保护研究所专家合作于2021年在《植物保护学报》发表题为“警惕沙漠蝗种群持续增加和入侵我国边境的风险”的研究论文。研究表示,沙漠蝗入侵我国的可能通道主要有3条,第1条是经印度、孟加拉、缅甸进入我国云南省边境区域,第2条是跨越印度经尼泊尔沿青藏高原边缘进入我国藏南边境地区,第3条是经印度或巴基斯坦沿着我国西藏自治区西部或新疆维吾尔自治区西部进入边境区域。沙漠蝗入侵我国后存在种群暴发风险,其温度适应性、食物适应性、强迁飞能力可能会引起局部成灾。

物理防治:沙漠蝗发生初期,采取人工捕杀、挖沟火烧、敲锣恫吓和建立栅栏等物理手段防止沙漠蝗入侵农田、果园和菜地等,同时可以结合一些新技术提高这些物理手段的防蝗效果,如大型捕蝗机械等。

化学防治:当使用广谱性、对哺乳动物毒性低而且击倒力强的菊酯类和苯基吡唑类农药来防治沙漠蝗,或者2种不同类型的农药混配使用,可以降低高毒性药剂的使用量并提高低毒药剂的防治效果。

生物防治:用于沙漠蝗防治的生物制剂包括蝗虫微孢子虫Paranosema locustae、白僵菌、绿僵菌和沙漠蝗信息素等。生物药剂作用效果较慢,推荐在蝗蝻期施用。苯乙腈(phenylacetonitrile,PAN)是沙漠蝗聚集信息素的主要组分,经过其处理后的蝗虫对防治蝗虫药剂的敏感性下降,可以提高药剂的防治效果,减少药剂的使用量并保护环境,如高效氯氟氰菊酯与PAN协调使用可以使防效提高50%以上。

[1]李霜,王加亭,潘凡,刘路路,王坤芳,王文成,姚贵敏,杨忠,涂雄兵,张泽华.沙漠蝗温度和食物适应性分析[J].植物保护学报,2021,48(01):13-27.DOI:10.13802/j.cnki.zwbhxb.2021.2021802.

[2]李霜,王加亭,潘凡,刘路路,姚贵敏,王坤芳,王文成,伟军,马建萍,涂雄兵,张泽华.沙漠蝗防控技术的综述[J].植物保护学报,2021,48(01):37-45.DOI:10.13802/j.cnki.zwbhxb.2021.2021803.

[3]涂雄兵,李霜,杜桂林,潘凡,徐超民,陈俊,王卓然,杨智,张泽华.沙漠蝗生物学特性及防治技术研究进展[J].植物保护,2020,46(03):16-22.DOI:10.16688/j.zwbh.2020204.

[4]于红妍,石旺鹏.沙漠蝗灾发生、监测及防控技术进展[J].植物保护学报,2021,48(01):28-36.DOI:10.13802/j.cnki.zwbhxb.2020.2020801.

[5]张源,秦誉嘉,赵紫华,涂雄兵,张泽华,李志红.沙漠蝗在中国的潜在地理分布[J].植物保护学报,2021,48(01):90-95.DOI:10.13802/j.cnki.zwbhxb.2021.2021810.

[6]赵紫华,涂雄兵,张泽华,李志红.警惕沙漠蝗种群持续增加和入侵我国边境地区的风险[J].植物保护学报,2021,48(01):5-12.DOI:10.13802/j.cnki.zwbhxb.2020.2020802.

[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations.Desert Locust situation update [EB/OL].(2020-03-17) [2020-04-02].http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html.

[8] FAO of the United Nations.Desert locust bulletin,general situation during February 2020.Forecast until mid-April 2020 [R].FAO of the United Nations,2020-04-14(497).

玉米根萤叶甲【英文名western corn rootworm,WCR;学名:Diabrotica virgifera virgifera LeConte】隶属于昆虫纲(Insecta)、鞘翅目(Coleoptera)、叶甲科(Chrysomelidae)、萤叶甲亚科(Galerucinae)、根萤叶甲属(Diabrotica)。

玉米根萤叶甲各虫态主要形态特征包括:①成虫。黄绿色,体长5.1mm左右,一般在4.4~6.8mm的范围之间,椭圆形;触角丝状,长不超过鞘翅中部,第2、3节等长或第2节稍长于第3节,但不超过1.5倍,第2、3节长度之和大于第4节长度的一半,从第4~11节起长度逐渐递增;前胸背板窄于鞘翅,近方形;两侧及后缘边框明显,后角突出,前角钝圆;盘区偏中下部具一对浅凹;鞘翅在中部明显膨阔,每一鞘翅在肩角下是2条纵向沟槽;雌性鞘翅上具3条黑色纵纹;雄性鞘翅黑色具黄色边缘,鞘翅未端黄色。②卵。卵淡黄色,长0.65 mm,宽0.45 mm,卵壳表面呈规则的网状。③幼虫。幼虫头部棕黄色,体淡黄色,长11 mm,成熟的幼虫具明显的黑色肛上板。④蛹。白色裸蛹,蛹期短,不易观察。

玉米根萤叶甲寄主范围较广,能危害大部分禾本科植物和少量葫芦科、旋花科、伞形科植物等。幼虫、成虫均可为害。

在玉米上,幼虫为害根部,可能钻穿植株靠近茎部的区域,导致植株生长基发育不良或死亡,经常造成分蘖。受害植株早期症状表现为干旱或营养缺乏,发育后期出现倒伏,且受损伤口往往出现感染导致根系腐烂。成虫为害叶片、花粉、玉米须(玉米的花柱和柱头)和玉米嫩粒,降低授粉率。花期时在果皮附近剪须导致玉米种子凋落减少。

成虫会把卵产在玉米根附近的土壤里,卵孵化为幼虫时,正好可以取食幼嫩玉米苗的根。随着幼虫生长和食物需求增加,幼虫会钻入根部,吞食根部组织。被蛀食的根尖呈棕色,通常包含钻蛀隧道,不仅影响水分和养分的输送,形成瘪粒造成减产,甚或使植株干枯死亡;

玉米根萤叶甲起源于中美洲墨西哥一带,现广泛分布于北美洲和欧洲,在我国尚无分布。玉米根萤叶甲是一种国际性的重要玉米害虫,自2007年起,我国将根萤叶甲属列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。

玉米根萤叶甲成虫体长5 mm左右,与其他近缘种叶甲的形态极为相似,很难准确识别;卵、幼虫和蛹, 即使是经过专业培训亦难以将其与近缘种快速区分开(张桂芬等,2019)。产卵量大、孵化率及存活率高,故其种群增长速率及传播速率均较高(张丽杰等,2002)。每雌虫每年可产卵500~1000 枚,最多可达1045 枚卵。卵在10℃ 环境下,存活率为89.8%,暴露在-7.5℃ 下1周与暴露在10℃ 下的存活率几乎相同。该虫发育共经历4个虫态:卵、幼虫、蛹、成虫。产卵期自7月末至9月末,1年产卵1次,以卵滞育越冬,5月末至6月孵化,幼虫期一般2周。幼虫在10~20 cm 深的土壤中化蛹,蛹期10 d左右。成虫羽化后即交尾, 交尾2周后雌虫产卵于土壤中, 产卵期直至霜冻。雌虫一般可存活11~12周(陈宏等,2009)。

Science在2005年发表题为“Multiple Transatlantic Introductions of the Western Corn Rootworm”的文章,指出玉米根萤叶甲至少有三次独立从北美洲跨大西洋传入欧洲的历史,这表明该虫长期入侵欧洲且路线可预测。其传播主要依靠成虫,每年可迁徙数公里(CABI,2022)。

图3. 玉米根萤叶甲生活史:卵(A)、一龄幼虫(B)、二龄幼虫(C)、三龄幼虫(D)、准备化蛹的三龄幼虫(E)、土壤中的蛹(F)、新蛹(G)、初孵成虫(H)(CABI,2022)

1. 植物检疫措施:目前对于玉米根萤叶甲尚无针对性的植物检疫措施,但2013年9月,我国发布了农业行业标准《玉米根萤叶甲监测技术规范:NY/T 2413—2013》,同时在玉米根萤叶甲的检疫鉴定研究方面,雍容婧等和张桂芬等已针对该虫实现了特异性的分子快速检测鉴定,这为我国有效防控该虫入侵提供了重要的技术支撑。2.农业防治:①轮作。玉米是玉米根萤叶甲的主要寄主,在缺少寄主的情况下,孵化的幼虫会因为缺乏玉米根寄主而不能存活,所以采取轮作可以有效防治玉米根萤叶甲,在美国80%的玉米种植地均采用玉米/大豆轮作来进行防治。但轮作制度使玉米根萤叶甲进化出相应对策,一种是延长滞育时间,另一种是在豆地里产卵,待第二年轮作玉米再进行生长发育。针对此种情况,可实行玉米和小粒谷物、干草、三叶草或紫花苜蓿等轮作,两年轮作可取得较好的防治效果。②调整播期。晚播可使早孵幼虫因缺少食物而死亡,从而减少种群数量。③选种抗性较强的玉米品种。3.化学防治:玉米根萤叶甲防治主要以化学防治为主,搭配轮作种植。种植者多使用土壤灌溉剂和叶面喷施杀虫剂进行防治。20世纪50~60年代有机氯杀虫剂被广泛用于土壤处理,但由于连续使用,已产生抗性。70年代初开始使用有机磷和氨基甲酸酯杀虫剂替代有机氯杀虫剂,但90年代时一些地区的玉米根萤叶甲也出现抗药性。后续拟除虫菊酯类杀虫剂得到广泛使用,但此类杀虫剂在土壤中不稳定,较难达到深层土壤。目前,一种由葫芦素复合物、挥发性引诱剂等饵料和少量杀虫剂组成的新型混合杀虫剂已替代原来的单一杀虫剂。4.生物防治:①寄生蝇寄蝇 Celatoria compressa wulp,可将卵产在玉米根黄叶甲成虫体内,但是寄生成功率较低,且不易人工大量养殖。在巴西发现的一种负泥虫优茧蜂Centistes gasseni Shaw也可以寄生玉米根萤叶甲成虫。②昆虫病原线虫寄主范围广泛,对人、畜及环境无毒,且能人工大量培养。斯氏属、异小杆属等5个属的病原线虫可以有效的防治玉米根萤叶甲,但是需要较为精淮的施用时间和相对良好的田间环境。③昆虫寄生菌也可以防治玉米根萤叶甲。白僵菌属是玉米根萤叶甲的有效天敌,将其孢子制成悬浮液,对玉米进行叶面喷酒,可减少 50%的农药使用量,最高可达到 90%,但是其成本高,且对家蚕有害,白僵菌产生的真菌抗生素对脊椎动物幼体有剧毒,对小麦等农作物也有药害。

施宗伟,肖良,张建新. 1997. 玉米根萤叶甲. 植物检疫,11(2):101~103

万方浩, 彭德良, 王瑞, 丁克坚, 丁胜利, 么若楠, 王巍, 王之岭, 王宁波, 王运生, 等. 2010. 生物入侵: 预警篇. 北京: 科学出版社,

雍容婧, 李志红, 陈宏, 王一椒, 杨倩倩, 胡俊韬, 姜帆. 2017. 3种根萤叶甲实时荧光PCR检测技术研究. 植物检疫, 31(5): 38~43

张桂芬, 王玉生, 郭建洋, 冼晓青, 万方浩, 张金良, 王福莲, 张亚宁. 2019. 重大检疫性害虫玉米根萤叶甲的种特异性SS-COI快速检测技术研究. 植物保护, 45(1): 109~115, 134

张丽杰, 杨星科. 2002. 警惕危险性害虫——玉米根萤叶甲传入我国. 应用昆虫学报, 39(002):81~88

Bažok R, Lemić D, Chiarini F, Furlan L. 2021. Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in Europe: current status and sustainable pest management. Insects, 12(3): 195

CABI. Diabrotica virgifera virgifera (western corn rootworm): https://www.cabi.org/isc/datasheet/18637

Levine E, Oloumi-Sadeghi H. 1991. Management of diabroticite rootworms in corn. Annual Review of Entomology, 36: 229~255

来源于外来生物入侵公众号https://mp.weixin.qq.com/s/nOtan10VdCyAXsvZ3qL45w

玉蜀黍霜指霉 Peronosclerospora maydis,属于卵菌,引致玉米霜霉病,又名爪哇霜霉病(Java corn downy mildew disease)

病原体产生两种菌丝:直的稀疏分枝和浅裂的不规则分枝。分生孢子梗无色,基部细,有l隔膜,上部肥大,整体呈圆锥形,小梗近圆形弯曲,顶生1个分生孢子。

图1. 在印度尼西亚发生的玉蜀黍霜指霉(Peronosclerospora maydis)典型孢囊梗及孢子囊 (Widiantini et al., 2015)

图2. 玉米叶片背面形成的大量霉层 (Prasetyo et al., 2021)

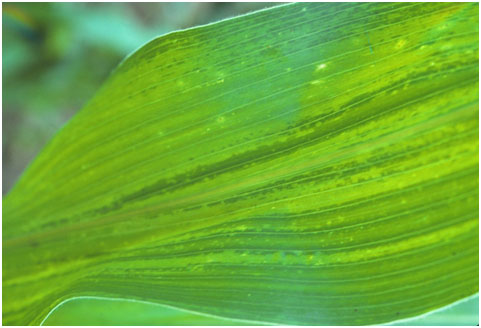

玉米幼苗发病后全株淡绿色、黄白色或白色,逐渐枯死。成株多从中部叶片的基部开始发病,逐渐向上发展。叶上初生褪绿长条纹,有时互相汇合,叶片下半部或全叶变为淡绿色、淡黄色。高湿条件下,褪绿条纹上长出白色霜霉层。叶鞘与苞叶发病,症状与叶片相似;受感染的玉米发育不良,病株矮小,偶尔抽雄,一般不结果穗,提早枯死。轻病株虽可抽雄结穗,但籽粒不饱满(图3)。还危害羽高梁、墨西哥假蜀黍以及狼尾草属、摩擦禾属植物等。

图1. 玉米霜霉病病株(叶片褪绿条纹)和导致籽粒不饱满 (Lukman et al., 2016)

玉蜀黍霜指霉 Peronosclerospora maydis,属于卵菌,引致玉米霜霉病,又名瓜哇霜霉病(Java corn downy mildew disease),分布在印度、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、俄罗斯、中非、扎伊尔、尼泊尔、刚果、索马里等国家。非中国种的玉米霜霉病菌Peronosclerospora spp. (non-Chinese)被列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。

在热带和亚热带病区病原菌在各季玉米之间交互感染,辗转为害。田间发生多次再侵染。印度尼西亚的研究表明,游动孢子在清晨有露水时产生,释放后一般侵染20 m内的玉米,最远观察到侵染42 m外的玉米。

病菌可能随带菌植物材料和种子远距离传播,但在干燥的种子上病原菌失活。野生寄主也是重要侵染菌源。例如在澳大利亚昆士兰州多年生羽高粱,病原菌在分蘖基部存活,度过旱季,成为下一季发病的菌源。田间排水不良,土壤黏重,高湿多露,氮肥过量等都有利于病害流行。

玉米播种较晚或雨季开始较早的情况下发病严重,根据报告报道,印度尼西亚爪哇的晚播玉米由于此病菌的侵染而导致绝收。此外,过度施氮肥或重茬或在甘蔗收获之后播种玉米,该病害发生严重。

检疫措施包括禁止由境外疫区引进玉米种子和寄主植物材料(包括包装、铺垫材料)。国内发现疫情后,应立即采取隔离、铲除措施。

发病地区的防治需采取综合方法,包括种植抗病品种,搞好田间卫生,清除杂草寄主,防止来自发病田的交叉感染,早期拔除病苗,以及生长期喷药等,但因病菌抗药性程度高,药剂防控效果不佳。有研究表明,荧光假单胞菌对此病菌的生防效果良好。

参考文献:

Lukman, R., Afifuddin, A. and Lübberstedt, T. Tracing the signature of Peronosclerospora maydis in maize seeds. Australasian Plant Pathol. 45, 73–82 (2016). https://doi.org/10.1007/s13313-015-0390-3

Suharjo, R., Swibawa, I.G., Prasetyo, J. et al. Peronosclerospora australiensis is a synonym of P. maydis, which is widespread on Sumatra, and distinct from the most prevalent Java maize downy mildew pathogen. Mycol Progress 19, 1309–1315 (2020). https://doi.org/10.1007/s11557-020-01628-x

Widiantini F, Yulia E, Purnama T. Morphological variation of Peronosclerospora maydis, the causal agent of maize downy mildew from different locations in Java-Indonesia. Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology, 2015, 3(2): 58.

Prasetyo J, Ginting C, Akin H M, et al. The effect of biological agent and botanical fungicides on maize downy mildew. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 2021, 22(4).

饭包草Commelina bengalensis Linn.

生长于海拔350 -2300米的地区,多生长在湿地。喜高温潮湿,耐阴。它的花期在每年的7~10月份,主要用匍匐茎和种子繁殖。 茎大部分匍匐,节上生根,上部及分枝上部上升,长可达70厘米。 叶片是宽卵形,先端较钝,有明显叶柄。总苞片漏斗状,总苞片也是与叶对生的。聚伞花序,花瓣蓝色圆形。

化学防治采用24%克阔乐、88 %草甘膦铵盐20%克芜踪10%草甘膦喷雾。

裂叶牵牛Pharbitis nil (L.) Choisy全株被粗硬毛。茎缠绕,分枝。叶柄长3~7 cm.叶片心形或卵状心形。常3 裂稀5 裂,中裂片长卵圆形,基部不收缩,侧裂片底部宽圆,先端尖,基部心形。花序腋生,1~3花,总花梗短或长于叶柄。苞片细长。萼片线状披针形,长2~3 cm,先端尾尖,基部扩大被有开展的粗硬毛,花冠漏斗形,白色、蓝紫色或紫红色。

分布于江苏、山东、河北、浙江、福建、广东、湖南、四川、云南等省。4~5月萌发,花期6~9月,果期7~10月。种子繁殖。成熟蒴果皮薄,在收割作物时易将其弄破裂,大量种子散落田里进行循环繁衍传播。裂叶牵牛根深叶茂,与作物争肥、水、气、热等造成作物减产,特别是茎蔓纵横盘结,遭风灾时可造成作物倒伏,减产更为严重。由于裂叶牵牛茎蔓纵横盘结,人在玉米植株间行走困难,对后期田间作业造成极大障碍。

以莠去津除草剂采取土壤处理法防除,可与乙草胺除草剂混用。

萝藦 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino,多年生草质藤本,长达8 m,具乳汁;茎圆柱状,下部木质化,上部较柔韧,表面淡绿色,有纵条纹,幼时密被短柔毛,老时被毛渐脱落。叶膜质,卵状心形,蓇葖又生,纺锤形,平滑无毛,长8~9 cm,直径2 cm,顶端急尖,基部膨大。种子扁平,卵圆形,长5 mm,宽3 mm,有膜质边缘,褐色,顶端具白色绢质种毛。种子出土萌发。子叶长椭圆形,先端钝圆,叶基圆形,全缘,具叶柄。胚轴发达,绿色。

萝藦为玉米田杂草之一。分布于东北、华北、华东和甘肃、陕西、贵州、河南和湖北等省区。喜微潮偏干的土壤环境,稍耐干旱;喜充足的日光直射,稍耐荫;喜温暖,耐低温。生长于林边荒地、山脚、河边、路旁灌木丛中。花期7~8月,果期9~12月。根芽和种子繁殖。

化学防除是防除萝藦的主要技术措施。常用除草剂有草甘膦、2,4-滴异辛酯、莠去津、烟嘧磺隆和二甲四氯等除草剂。

玉米褪绿斑驳病毒(maize chlorotic mottle virus, MCMV)

球状粒体(二十面体结构)。

单独侵染时玉米叶片出现褪绿斑驳,在部分玉米品种叶片上还可能出现局部坏死;若与马铃薯Y病毒科病毒[例如, 玉米矮化叶病毒(MDMV)、甘蔗花叶病毒(SCMV)等]复合侵染时可导致叶片和植株的系统性坏死(即玉米致死性坏死病)。

玉米致死性坏死病(范在丰摄于云南玉溪)

在南美洲、北美洲、欧洲、非洲和亚洲均有分布。在我国分布与云南部分地区及四川南部攀枝花等地。

种子检疫、销毁带毒种苗及田间病株。

[1]Redinbaugh MG, Stewart LR(2018). Maize lethal necrosis: an emerging, synergistic viral disease. Annu Rev Virol. 5:301-322.

[2]Xie L, Zhang JZ, Wang QA, Meng CM, Hong JA, Zhou XP (2011). Characterization of maize chlorotic mottle virus associated with maize lethal necrosis disease in China. J Phytopathol. 159:191-193.

[3]李帅,朱敏,夏子豪,王廿,周涛,董家红,陈永对,张仲凯,范在丰(2015).云南省玉溪市玉米致死性坏死病毒原的分子鉴定.植物保护41(3):110-114.

玉米矮花叶病毒(Maize dwarf mosaic virus, MDMV)属于马铃薯Y病毒科(Potyviridae)、马铃薯Y病毒属(Potyvirus)

该病毒为正单链RNA病毒,病毒粒子长750nm, 宽13nm,弯曲线状,无包膜;在电镜下观察其宿主细胞可见风轮状内含体,这是该病毒属病毒最重要的形态特征。

前期为害叶片表现出花叶或褪绿的症状,花叶通常出现在尚处于叶鞘中而未展开的心叶基部,先是在主脉两侧出现褪绿斑点和条斑,然后整个成长叶片布满病斑,条斑和条点相连形成沿叶脉扩展的褪绿条纹或线条,感染后新长出的叶片变为褪绿和黄化。后期病株矮化,严重时导致无法抽穗或果穗结实不良,结穗率降低。

From: Maize Dwarf Mosaic of Corn | Crop Protection Network

玉米矮化花叶病毒主要通过蚜虫以非持久性的方式传毒,也能通过种子传播。蚜虫传播MDMV属于非持久型,获毒和传毒饲育时间为10秒至20分钟,无潜育期。MDMV在蚜虫体内的持毒时间通常为30分钟至4个小时,有时可达到6小时。病毒侵入玉米植株后,诱导宿主细胞的胞质中形成风轮状内含体。一旦发生大面积病毒传播,玉米的整体产量将会大幅下降。MDMV于21年正式被我国列入进境检疫性有害生物名录,在全世界种植玉米和高粱的地方广泛分布,仅澳大利亚尚无报道。得益于海关检疫的防控措施,我国目前尚未发生该病毒的传播。

加强海关检疫检查,严防该病毒在我国大面积传播。

[1]张超, 战斌慧, 周雪平. 我国玉米病毒病分布及危害[J]. 植物保护, 2017,43(01):1-8.

[2]周天旺, 王春明, 闫筱苗, 郭成. 96份玉米杂交种抗矮花叶病鉴定与评价[J]. 西北农业学报, 2021,30(08):1243-1250.

[3]Chen H, Cao Y, Li Y, Xia Z, Xie J, Carr J P, Wu B, Fan Z, Zhou T. Identification of differentially regulated maize proteins conditioning Sugarcane mosaic virus systemic infection[J]. NEW PHYTOLOGIST, 2017,215(3):1156-1172.

© Copyright 2019 All Rights Reserved 上海交通大学玉米病虫草害防治技术数据库